J'ai beaucoup aimé

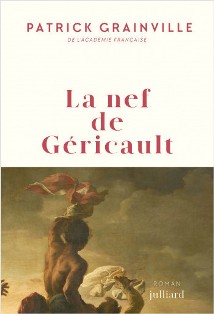

Titre : La nef de Géricault

Auteur : Patrick GRAINVILLE

Parution : 2025 (Julliard)

Pages : 320

Présentation de l'éditeur :

Géricault a vingt-six ans quand il entreprend de mettre en scène un fait divers retentissant : le naufrage de La Méduse

qui a eu lieu, deux ans plus tôt, en 1816. Géricault ose ! Il joue sa

vie qui sera courte sur un tableau géant. Il affronte, seul, la toile

blanche qu’il vient d’acheter, cinq mètres de haut et sept de large.

C’est un défi, une invraisemblable prouesse dans l’atelier parisien du

Roule. Entre 1818 et 1819, il se bat avec ses démons. C’est la fin de la

passion clandestine qui le lie à sa tante par alliance, Alexandrine. Le

radeau est d’abord un naufrage intime avant de devenir politique.

Géricault fait parler les rares témoins survivants de la catastrophe qui

se succèdent, les modèles souvent célèbres dont Eugène Delacroix. La

nuit tombe, Géricault vient regarder sa journée de travail, ses

esquisses, ses portraits. Son corps-à-corps avec le chef-d’œuvre

l’épuise. Il est dévoré par le doute. Il meurt en ignorant que le Louvre

va acheter, enfin, la Nef de sa folie clairvoyante. Le Radeau de la Méduse que le monde entier vient aujourd’hui contempler.

Le mot de l'éditeur sur l'auteur :

Patrick Grainville est né en 1947 à Villers. En 1976, il a obtenu le prix Goncourt pour Les Flamboyants, aux Éditions du Seuil. Il a été élu à l’Académie française en 2018.

Avis :

A l’origine du fameux tableau, une terrible histoire vraie défraye la chronique en 1816, lorsqu’en envoyée au Sénégal au sein d’une flottille militaire pour y reprendre possession de ce territoire colonial, la frégate la Méduse confiée à un commandement inexpérimenté s’échoue sur le banc d’Arguin, au large de la Mauritanie. Cent quarante sept marins et soldats, quelques officiers et une cantinière s’entassent sur un radeau de fortune. Après treize jours d’une errance sans nom, sans eau potable ni vivres, entre mer démontée, bagarres et mutineries, enfin cannibalisme, quinze rescapés seulement finiront par être secourus.

Surnommé le « naufrage de la France », le drame provoque un scandale retentissant que la monarchie de Louis XVIII tente d’étouffer. Géricault décide pour sa part de lui consacrer une toile de très grande dimension, cinq mètres de haut et sept de large, destinée à être présentée au Salon de 1819. L’accueil de la critique et du public sera acerbe. Pourquoi mettre en lumière un tel désastre national, qui plus est doublé du tabou de l’anthropophagie ? En attendant, le peintre multiple les études et les versions de son radeau, s’intéresse au récit des survivants, stocke des restes humains pour mieux les représenter dans son atelier empuanti.

L’on assiste aux affres de sa création, nourrie de celles de sa vie privée, tumultueuse et scandaleuse aussi alors qu’une passion interdite le lie à sa tante à peine plus âgée. Passionné, l’homme est de tous les excès et chevauche la vie comme les chevaux dont il a la passion, à bride abattue et jusqu’à s’en rompre le cou à même pas trente-trois ans. La plume sans fausse pudeur de Patrick Grainville épouse l’animalité sauvage de sa peinture équine, s’enflamme de l’ardeur charnelle de sa passion amoureuse, souffre de ses désarrois de génie torturé. Au corps-à-corps du peintre avec sa toile, tout entier dans le dépassement de son art et des conventions, répondent les envolées lyriques d’une écriture bouillonnante et flamboyante, devenue prolongement du pinceau.

Un souffle épique traverse cette passionnante fresque romanesque, à la fois portrait habité d’un peintre visionnaire, aujourd’hui considéré comme le père du romantisme, et récit baroque d’une genèse artistique aussi impressionnante que l’histoire vraie qui l’inspira. Géricault-Grainville, ou la rencontre de deux inimitables démesures. (4/5)

Citations :

Corréard et Savigny avaient défendu leur peau contre les naufragés les plus démunis. Les privilégiés, les supérieurs, protégés par deux barriques de vin de chaque côté. Dans leur livre, Corréard et Savigny révèlent un mépris raciste pour les rebelles (dont on sait qu’ils sont espagnols, italiens, noirs, anciens esclaves). Les deux auteurs précisent leur charge contre « l’élite des bagnes », « ce ramassis impur » qu’on avait enrôlé pour la défense de la colonie du Sénégal. Surtout celui qui aurait pu attaquer le premier : « Cet homme était asiatique, et soldat dans un régiment colonial. Une taille colossale, les cheveux courts, le nez extrêmement gros, une bouche énorme et un teint basané lui donnaient un air hideux. » On a beau être géographe, quasi républicain, comme Corréard, et chirurgien de marine, comme Savigny, on n’en trimballe pas moins les lourds préjugés de l’époque qui justifient la violence de la riposte contre les matelots et les simples soldats tentant d’échapper à leur emplacement le plus précaire. Sauve qui peut ! Nulle fraternité sur le radeau. D’un côté, les chefs, leurs affidés, et les misérables, de l’autre côté. L’homme à l’état brut, tuant l’homme ou le jetant vivant à la mer pour se faire de la place. Il faut bien respirer un peu ! Une boucherie asymétrique, si l’on peut dire… Tout le reste est un pieux bavardage d’imposteurs théoriques. Béranger, avec ses chansons républicaines, peut aller se rhabiller. Sur le radeau sauvage régna la loi du plus fort. C’est cette jungle que Géricault doit peindre, en trouvant des limites. Quelle scène choisir ? La plus horrible ou la plus positive ? Quelle nuit ? Quel jour ? Comment cadrer cette torche d’humains désespérés dans un périmètre si ramassé ? Comment représenter l’indicible ? Touche-Lavilette trouvait presque supportables ses campagnes napoléoniennes au regard du carnage de cette nuit horrible.

Mon siècle préféré est celui de Louis XIV, de Racine, qui fut l’historiographe du roi, de Molière, qui joua ses pièces à la cour… Le Grand Siècle. Ce sont de bien petits siècles et de mauvais sires qui ont suivi. Mais le monde redevient vite ce qu’il est : le radeau de La Méduse, chère madame. Vous nous mettez, vous et moi, M. Géricault, Horace Vernet, Ingres et tous les gens paisibles que vous voyez évoluer avec civilité, oui, vous nous enfermez sur un radeau, dans une cave, sur une île déserte, n’importe quelle souricière, et très vite, au lieu d’avoir un accord, un compromis, vous aurez des hostilités terribles de caractère, de sexe, d’appartenance sociale. Des clans naîtront, des ennemis, une guerre à mort.

Louis XVIII, obèse, podagre et rongé par l’artériosclérose. Le roi pourrit avec courage, auréolé de puanteur. Son carrosse promène la marmelade mauve de ses orteils. Sa jambe se détache. Le roi est un amas de pestilence. C’est un éboulis sur un trône. Il meurt le 16 septembre 1824. Il rejoint Louis XIV et Louis XV qui se décomposèrent de leur vivant. Louis XVI, coupé vif, mourut propre.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire