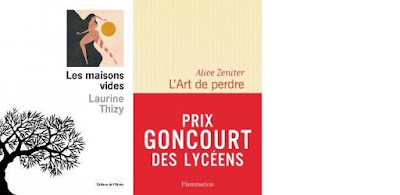

Coup de coeur 💓

Titre : L'art de perdre

Auteur : Alice ZENITER

Parution : 2017 (Flammarion)

Pages : 512

Présentation de l'éditeur :

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma

qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société

française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir

la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une

histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ?

Son

grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait pu lui

demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa

grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que

Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962

dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de

l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?

Dans

une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte

le destin, entre la France et l’Algérie, des générations successives

d’une famille prisonnière d’un passé tenace. Mais ce livre est aussi un

grand roman sur la liberté d’être soi, au-delà des héritages et des

injonctions intimes ou sociales.

Le mot de l'éditeur sur l'auteur :

Alice Zeniter est née en 1986. Elle publie son premier roman en 2003,

Deux moins un égal zéro,

aux Éditions du Petit Véhicule à l'âge de 16 ans. Alice Zeniter étudie

ensuite à l'École normale supérieure puis publie son second romain

Jusque dans nos bras (2011).

Elle

enseigne le français en Hongrie, où elle vit plusieurs années. Elle y

est également assistante-stagiaire à la mise en scène dans la compagnie

théâtrale Krétakör.

Par la suite, elle publiera six romans, parmi lesquels

Sombre dimanche (Albin Michel, 2013),

Juste avant l'oubli (Flammarion, 2015),

L’Art de perdre (Flammarion, 2017) et

Comme un empire dans un empire (Flammarion, 2020).

Dramaturge

et metteuse en scène, elle a reçu de nombreux prix littéraires dont

le prix du Livre Inter, le prix des Lecteurs de l’Express et le prix de

la Closerie des Lilas en 2013, le Prix Renaudot des Lycéens 2015 et le

Prix Goncourt des lycéens en 2017.

Alice Zeniter écrit aussi pour le

théâtre avec

Spécimens humains avec monstres (2011),

Un ours, of

course !, spectacle musical jeunesse (Actes Sud, 2015) et

Hansel et

Gretel, le début de la faim (2018).

Avis :

L’on dit qu’en cas d’exil, la première génération n’est que déchirement, la seconde désir d’oubli et d’intégration, mais que la troisième brûle de renouer avec ses racines, en tout cas de retracer l’histoire familiale. C’est ce que semble confirmer Alice Zeniter, petite-fille de harkis, dans ce roman largement autobiographique. Naïma, jeune française d’origine kabyle, tente de reconstituer le passé de son grand-père Ali et de son père Hamid, dans ce qui s’avère une entreprise compliquée : le premier n’est en effet plus de ce monde, et le second n’est que silence obstiné lorsqu’il s’agit de son enfance algérienne et des circonstances qui ont mené les siens à tout quitter pour la France.

Des rudes mais paisibles montagnes kabyles à la relégation dans les cités de banlieue françaises, en passant par la guerre, ses impostures et ses trahisons, puis par les camps de transit où certains ont croupi jusqu’à quinze ans dans des conditions de vie épouvantables, c’est une fresque historique passionnante, en même temps qu’une saga familiale d’une émouvante authenticité, qui nous plonge dans la détresse des harkis - rejetés comme « traîtres » par l’Algérie, mal accueillis comme immigrés indésirables par la France - et dans le désarroi de leurs descendants, encore aujourd’hui ostracisés en même temps que l’ensemble des « Arabes » dans une société française en proie à des débats identitaires.

Face aux lacunes laissées béantes par les non-dits de son histoire familiale, l’auteur, alias Naïma, explore les recoins de l’Histoire officielle, mettant au jour des ombres et des complexités ignorées. Des sombres réalités de la colonisation à la guerre d’indépendance, des manipulations politiques aux terribles massacres perpétrés de part et d’autre, l’on se retrouve aux côtés de pauvres gens transformés, malgré eux et par d’aléatoires enchaînements de circonstances, en fétus balayés par des vents qui les dépassent, et qui les chassent bientôt, après les avoir écartelés entre des choix impossibles, vers une zone grise infernale, épicentre de toutes les hontes et humiliations.

Parias sans pays, les parents et grands-parents de Naïma auront préféré enfermer l’Algérie dans le double-fond secret d’une nouvelle existence malheureuse, se gardant d’en transmettre la moindre bribe. Sans cesse renvoyée à ses origines par le regard d’autrui, la très française Naïma se retrouve pourtant elle aussi dans un déstabilisant entre-deux qui la jette dans une quête identitaire. Et c’est une narration pleine de vie et d’émotions, peuplée de personnages attachants, creusés en profondeur, qui nous emporte, dans un grand souffle où se mêlent exactitude et romanesque, vers une fin ouverte sur une possible réconciliation avec soi, et, peut-être, entre les deux rives de la Méditerranée.

Un grand roman, porté par une belle écriture très picturale, sur l’art de perdre que, sur plusieurs générations, l’on apprend dans l’exil, et un coup de coeur équivalent à celui ressenti pour un autre récit d’une petite-fille de harkis :

Le tailleur de Relizane d’Olivia Elkaim. (5/5)

Citations :

— Ils ont aussi tué le garde-champêtre de Draâ El Mizan.

— Lui, c'est bien fait, dit Mohand. Personne ne défend le garde-champêtre, sa fonction est honnie.

Avant que les Français ne tentent de faire des forêts un domaine public comme en métropole, elles constituaient pour les familles une réserve de bois que tous se partageaient, un terrain pour les bêtes. Maintenant, la coupe et le pâturage sauvages sont interdits, ce qui veut dire concrètement qu'ils continuent à se pratiquer mais sont passibles de sanctions. Personne n'aime à voir surgir les gardes-champêtres qui surveillent les forêts et font pleuvoir les amendes, dont on sait qu'une partie restera dans leurs poches. Personne ici ne comprend, à vrai dire, pourquoi les Français ont tenu à devenir maîtres des pins et des cèdres si ce n'est par un excès d'orgueil qui leur paraît ridicule.

Quand il parle de l'avenir de Hamid à Ali, celui-ci hausse les épaules. À l'école on n'apprend rien, ou en tout cas rien qui ait trait à la terre, à laquelle est irrémédiablement lié le futur de Hamid (Pourquoi faire naître d'autres possibilités ?). Or ce métier de la terre est si dur, même lorsqu'il apporte la richesse, qu'il vaut mieux laisser les enfants courir là où ils veulent jusqu'au jour où ils auront à travailler. Ce n'est pas une vie de les forcer à s'asseoir sur un banc pendant les seules années dont ils peuvent profiter en toute liberté. Hamid est encore à l'âge où la participation au groupe (famille, clan, village) ne passe pas nécessairement par le travail. De l'enfant, on tolère qu'il ne fasse rien, qu'il joue. De l'homme adulte, en revanche, on méprise l'inoccupation. Celui qui ne fait rien, dit-on au village, qu'il taille au moins sa canne.

La frontière entre les deux âges n'est pas claire. Hamid, pour le moment, croit que son enfance sera éternelle et que les adultes sont une espèce différente de la sienne. C'est pour cela qu'ils s'agitent, partent en ville, claquent les portes de voiture, font le tour des champs, rendent visite au sous-préfet. Il ne sait pas qu'un jour lui aussi devra rejoindre le mouvement permanent. Alors il joue comme s'il n'y avait rien d'autre à faire, ce qui est la vérité – pour l'instant. Il poursuit des insectes. Il parle aux chèvres. Il mange ce qu'on lui tend. Il rit. Il est heureux.

Il est heureux parce qu'il ne sait pas qu'il vit dans un pays sans adolescence. Le basculement est rude, ici, d'un âge à l'autre.

À l'école, Annie apprend que la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris.

C'est ça, une guerre d'indépendance : pour répondre à la violence d'une poignée de combattants de la liberté qui se sont généralement formés eux-mêmes, dans une cave, une grotte ou un bout de forêt, une armée de métier, étincelante de canons en tous genres, s'en va écraser des civils qui partaient en promenade.

Le cadavre d'Akli paraît l'attendre, appuyé contre le mur barbouillé de l'Association. Le vieux de la Première Guerre mondiale a les yeux ouverts, d'une fixité grise. (…) De la bouche d'Akli sort, comme une langue de pantin grotesque, une médaille militaire qui brille sombrement. Sur sa poitrine, quelqu'un a gravé FLN de la pointe d'un couteau. Derrière lui, sur le mur, la même inscription est répétée en lettres de sang et, à côté du vieux, une pancarte de carton informe que les chiens vendus aux Français connaîtront le même sort. Ali repense à ce qu'Akli expliquait de la « vente » de ses bras à l'armée française lors de la djemaa extraordinaire de 1955. À qui est le corps, disait-il, si l'on ne demande plus aux Français de payer pour les efforts que le corps a fournis ? Aux Français. En touchant sa pension, il considérait qu'il s'extrayait de la servitude. Le FLN, lui, pensait le contraire.

Là-bas, sur les hauts plateaux au nord de M'Sila, le FLN a tué près de quatre cents villageois, accusés d'avoir soutenu le MNA de Messali Hadj, son concurrent direct dans la lutte pour l'indépendance. Les cadavres alignés ne paraissent pas plus gros que des brindilles sur les photographies. Ali tire sur sa cigarette, recrache la fumée et, dans l'Association déserte, il aligne les questions : Et eux ? Pourquoi ? Eux, des traîtres ? Ils étaient indépendantistes avant vous ! Comment auraient-ils pu vous trahir alors que vous n'existiez pas !

Des villages sont évacués de force et sommairement rebâtis ailleurs, derrière des barrières et des fossés. Il y a des processions d'hommes escargots portant sur leur dos, presque comme dans la comptine, leur maisonnette – en pièces détachées. Les autorités françaises qualifient sobrement ces populations de « regroupées ». Sur les zones fantômes, vidées de leurs habitants, on lâche des bombes et parfois du napalm. Naïma n'en croira pas ses yeux quand elle lira cette information, tant elle a toujours été persuadée que le liquide meurtrier appartenait à une autre guerre, plus tardive, qui en aurait eu l'exclusivité. Les militaires, entre eux, parlent de « bidons spéciaux ».

Cette guerre avance à couvert sous les euphémismes.

Ali se rend désormais souvent à la caserne pour échanger quelques informations avec le capitaine. Il ne dit pas grand-chose (rien, racontera-t-il après, lors des procès imaginaires qui se tiendront dans le camp, rien du tout, quand je donnais des noms, c'étaient ceux des morts), juste ce qu'il faut pour conserver avec l'armée ce lien de confiance qui peut protéger le village.

Il fait le choix, se dira Naïma plus tard en lisant des témoignages qui pourraient être (mais qui ne sont pas) ceux de son grand-père, d'être protégé d'assassins qu'il déteste par d'autres assassins qu'il déteste.

Comment naît un pays ? Et qui en accouche ?

Dans certaines parties de la Kabylie, il existe une croyance que l'on appelle « l'enfant endormi ». Elle explique pourquoi une femme peut donner naissance alors que son mari est absent depuis des années : c'est que l'enfant a été conçu par le mari puis s'est assoupi dans le ventre pour n'en sortir que bien plus tard.

L'Algérie est comme l'enfant endormi : elle a été conçue il y a longtemps, si longtemps que personne ne parvient à s'accorder sur une date, et elle est restée des années en sommeil, jusqu'au printemps 1962. Au moment des accords d'Évian, le FLN tient à faire préciser que l'Algérie « recouvre » son indépendance.

— Lui, il t'a dit ça ? Lui, il veut venger le pays ? C'est un martien ! L'indépendance, il a commencé à y croire une fois que les accords ont été signés ! Et maintenant il roule des épaules à dire qu'il a fait la peau à la France. Il aurait vendu son père et sa mère à la France, si la France elle en avait voulu !

Hamid entendra plusieurs fois cette expression dans les années qui vont suivre : c'est un martien. Il finira par comprendre qu'elle désigne ceux qui ont rejoint le FLN au mois de mars, au moment de la signature des accords.

— Le FLN s'est engagé à ne pas maltraiter les harkis.

Ali éclate d'un rire amer, répercuté dans le nez, dissonant :

— Et vous les croyez ?

Daumasse ne peut pas ignorer ce qui se passe partout dans le pays depuis quelques mois : les tribunaux improvisés dans les villages, les règlements de comptes au milieu de la nuit, les embuscades sur les routes. La nouvelle de la signature des accords n'était pas encore parvenue aux habitants des campagnes les plus reculées que les « veuves de la libération » commençaient à fleurir.

Ali passe d'un pied d'appui à l'autre, grand corps oscillant comme l'aiguille d'un métronome, ses yeux plantés dans ceux du sergent qui s'impatiente. C'est toujours pareil avec les Bougnoules : on leur donne la main, ils veulent le bras. Daumasse se demande qui est l'enfant de putain au cœur de catéchumène qui a eu la brillante idée de les enrôler.

— Écoute, mon vieux, dit-il dans un dernier effort, tu n'avais qu'à choisir le bon côté.

— Toi, tu as choisi le mauvais ?

— Non, mais moi je suis français.

— Moi aussi.

Quand Daumasse désarmera la harka de la caserne quelques jours plus tard, au moment de quitter la base, il dira à ses hommes en montrant les supplétifs désavoués après des années d'obéissance : « S'ils essaient de monter dans les camions, marchez-leur sur les mains. » Il leur montrera même l'exemple, semelle noire des godillots contre jointures blanchies par l'effort. « Allez, pas d'état d'âme ! »

Le camp Joffre – appelé aussi camp de Rivesaltes – où, après les longs jours d'un voyage sans sommeil, arrivent Ali, Yema et leurs trois enfants est un enclos plein de fantômes : ceux des républicains espagnols qui ont fui Franco pour se retrouver parqués ici, ceux des Juifs et des Tziganes que Vichy a raflés dans la zone libre, ceux de quelques prisonniers de guerre d'origine diverse que la dysenterie ou le typhus ont fauchés loin de la ligne de front. C'est, depuis sa création trente ans plus tôt, un lieu où l'on enferme ceux dont on ne sait que faire en attendant, officiellement, de trouver une solution, en espérant, officieusement, pouvoir les oublier jusqu'à ce qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. C'est un lieu pour les hommes qui n'ont pas d'Histoire car aucune des nations qui pourraient leur en offrir une ne veut les y intégrer. Ou bien un lieu pour ceux auxquels deux Histoires prêtent des statuts contradictoires comme c'est le cas des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qu'on y accueille à partir de l'été 1962.

L'Algérie les appellera des rats. Des traîtres. Des chiens. Des terroristes. Des apostats. Des bandits. Des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu. La France se coud la bouche en entourant de barbelés les camps d'accueil. Peut-être vaut-il mieux qu'on ne les appelle pas. Aucun nom proposé ne peut les désigner. Ils glissent sur eux sans parvenir à en dire quoi que ce soit. Rapatriés ? Le pays où ils débarquent, beaucoup ne l'ont jamais vu, comment alors prétendre qu'ils y retournent, qu'ils rentrent à la maison ? Et puis, ce nom ne les différencierait pas des pieds-noirs qui exigent qu'on les sépare de cette masse bronzée et crépue. Français musulmans ? C'est nier qu'il existe des athées et même quelques chrétiens parmi eux et ça ne dit rien de leur histoire. Harkis ?… Curieusement, c'est le nom qui leur reste. Et il est étrange de penser qu'un mot qui, au départ, désigne le mouvement (harka) se fige ici, à la mauvaise place et semble-t-il pour toujours.

— Il a sept kilos de ferraille sur la poitrine. Et toi, tu ne lui sers pas à boire ?

Le patron du bar rougit mais persiste dans son attitude hargneuse. Il est trop tard maintenant pour qu'il fasse volte-face. Les gens que l'on prend pour des salauds, souvent, sont des timides qui n'osent pas demander qu'on recommence à zéro.

Lors de la pause déjeuner, il pioche dans la gamelle de son père et constate que celui-ci montre à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs une déférence qu'il ne lui connaît pas à la maison. Il distribue du « mon frère » et du « mon oncle » aux Arabes, du « monsieur » aux Français. Hamid se sent mal à l'aise devant cette version affaiblie d'Ali. Il voudrait lui dire : ce ne sont pas tes frères, ni tes oncles et eux, là-bas, ce ne sont pas des messieurs plus que toi. Plus tard, en grandissant, il complexifiera ce premier message qu'il n'a – de toute manière – jamais osé adresser à son père : Pourquoi est-ce que tu t'humilies ? La politesse se rend. L'amitié se partage. On ne fait pas des sourires ni des courbettes à ceux qui ne nous disent même pas bonjour.

Il n'est pas heureux mais au moins il ressent, ici, une chose qu'il avait oubliée depuis l'été 1962 : une impression de stabilité, une possibilité de penser la durée. Un ordre s'est reconstruit, un ordre qu'il peut espérer pérenne et tant pis s'il s'est retrouvé au bas de l'échelle : la durée lui permet au moins d'entrevoir que ses enfants peuvent avoir un avenir. Pour ne pas troubler la nouvelle structure, il s'oublie lui-même. C'est une tentative douloureuse et complexe, parfois son orgueil et sa colère remontent. Mais la plupart du temps, il répète les gestes, accomplit les actions, parle de moins en moins. Il se tient dans la place minuscule qui lui est désormais impartie.

Mon père dit que c'est merveilleux de dormir. J'entends ça depuis que je suis tout petit : la nuit, ça sert à ce que tu puisses imaginer la vie sans les problèmes. Sauf que moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Quand je suis réveillé, je vois ce que je peux faire pour que la vie devienne meilleure mais quand je dors, ça me retombe dessus, tous les problèmes à la fois, et je ne peux rien faire parce que, justement, je dors.

Dans la cuisine, Ali reste immobile et silencieux. Les tuyaux de la salle de bains ronflent et déflagrent dans les murs. Il sait qu'il ne parviendra pas à garder les enfants près de lui. Ils sont déjà partis trop loin.

Ils ne veulent pas du monde de leurs parents, un monde minuscule qui ne va que de l'appartement à l'usine, ou de l'appartement aux magasins. Un monde qui s'ouvre à peine l'été quand ils rendent visite à leur oncle Messaoud en Provence, puis se referme après un mois de soleil. Un monde qui n'existe pas parce qu'il est une Algérie qui n'existe plus ou n'a jamais existé, recréée à la marge de la France.

Ils veulent une vie entière, pas une survie. Et plus que tout, ils ne veulent plus avoir à dire merci pour les miettes qui leur sont données. Voilà, c'est ça qu'ils ont eu jusqu'ici : une vie de miettes. Il n'a pas réussi à offrir mieux à sa famille.

En quittant le Pont-Féron, Hamid a voulu devenir une page blanche. Il a cru qu'il pourrait se réinventer mais il réalise parfois qu'il est réinventé par tous les autres au même moment. Le silence n'est pas un espace neutre, c'est un écran sur lequel chacun est libre de projeter ses fantasmes. Parce qu'il se tait, il existe désormais en une multitude de versions qui ne correspondent pas entre elles et surtout qui ne correspondent pas à la sienne mais qui font leur chemin dans les pensées des autres.

Pour être sûr d'être compris, il faudrait qu'il raconte. Il sait que Clarisse n'attend que ça. Le problème, c'est qu'il n'a aucune envie de raconter. Elle le regarde avec inquiétude dériver sur une mer de silence.

Tu sais, parfois je ne suis pas sûr à quoi ça a servi tout ça. L'indépendance, d'accord. Mais quand tu vois le village aujourd'hui, tu te dis qu'on est toujours mangé par la France. Complètement. Les jeunes, ils n'essaient même pas de trouver du travail au pays. Ils demandent les papiers et ils partent pour la France. Après quand ils reviennent, ils font les malins. Ils sortent l'argent en veux-tu en voilà. Ils font semblant d'avoir oublié comment ça marche au village et ils n'ont que la France à la bouche. Tu pourrais croire que là-bas, ils sont les rois. Mais je suis allé chez mon neveu, à Lyon. Il m'avait dit l'été dernier qu'il m'accueille quand je viens, sans problème. Mais quand j'arrive à Lyon, il ne répond pas au téléphone. Il fait semblant d'être disparu. Moi, comme je sais où il travaille, je vais le trouver. Il est tout gêné. Il me dit : « Mon oncle ! Quelle surprise ! » Et il commence à m'expliquer que ce n'est pas un bon moment pour lui. Que sa situation n'est pas facile. Bon, il ne va pas me laisser dans la rue comme un chien. Alors il m'emmène à l'appartement. Quand il ouvre la porte, c'est la nuit là-dedans. Et ils sont quatre hommes du village qui vivent ensemble dans une toute petite chambre. C'est ça, la France. Je partage le matelas avec lui. Il me dit : « Tu viens pour les francs. Bon. Je vais te les trouver. » Mais je sais bien qu'il ne peut pas. Il n'a pas un seul grain dans sa poche. Même pour aller au café, il emprunte à ses voisins. Et quand je pars, il me dit : « Mon oncle, c'est mieux de ne pas en parler. » Je ne demande même pas quoi. Je sais qu'il veut dire sa vie. Parce que l'été prochain, quand il rentrera, il continuera à faire le malin. Il creusera un peu plus le sillon de la France dans le cœur des jeunes qui voudront partir aussi. C'est ça qu'il est le village, une caisse de résonance pour les mensonges que ramènent les émigrés. Il est suspendu à leur bouche qui ne donne que des fausses paroles. Peut-être que tu as de la chance, finalement. Tu ne peux pas l'entendre. D'accord. Mais au moins, toi, tu n'as à mentir à personne puisque tu ne reviens pas. Et puis tu as ta famille. Nous, au village, on voit les femmes et les enfants qui n'ont pas le mari, pas le père. Ce sont comme des veuves et des fils de veuves alors que l'homme est encore vivant, mais il travaille de l'autre côté de la mer. L'Algérie compte ses absents en permanence. Tu sais qu'en 1966, ils ont fait le recensement, ils ont mis les absents dedans aussi. La prochaine fois, ils feront quoi ? Les morts ?

Naïma aimerait n'avoir peur de rien. Ce n'est pas le cas. Elle a doublement peur, croit-elle. Elle a reçu en héritage les peurs de son père et elle a développé les siennes. Clarisse, sa mère, ne lui en a légué aucune. Clarisse semble ne rien craindre et Naïma se dit parfois que la vie doit être comme les chiens : quand elle sent que l'autre n'a pas peur, elle n'attaque pas.

Au début de la guerre d'Algérie, Ali n'avait pas compris le plan des indépendantistes : il voyait les répressions de l'armée française comme des conséquences terribles auxquelles le FLN, dans son aveuglement, n'avait pas pensé. Il n'a jamais imaginé que les stratèges de la libération les avaient prévues, et même espérées, en sachant que celles-ci rendraient la présence française odieuse aux yeux de la population. Les têtes pensantes d'Al-Qaïda ou de Daech ont appris des combats du passé et elles savent pertinemment qu'en tuant au nom de l'islam, elles provoquent une haine de l'islam, et au-delà de celle-ci une haine de toute peau bronzée, barbe, et chèche qui entraîne à son tour des débordements et des violences. Ce n'est pas, comme le croit Naïma, un dommage collatéral, c'est précisément ce qu'ils veulent : que la situation devienne intenable pour tous les basanés d'Europe et que ceux-ci soient obligés de les rejoindre.

— Bon… le problème, c'est qu'on n'a pas mis longtemps à réaliser que l'indépendance, ce n'était pas tout. Qui a dit ça – est-ce que c'est Shakespeare ? – le pouvoir n'est jamais innocent. Pourquoi alors est-ce qu'on continue à rêver qu'on peut être dirigé par des gens bien ? Ceux qui veulent assez fort le pouvoir pour l'obtenir, ce sont ceux qui ont des egos monstrueux, des ambitions démesurées, ce sont tous des tyrans en puissance. Sinon ils ne voudraient pas cette place… L'élection de Ben Bella, il y en avait déjà qui disaient que c'était truqué, qu'il n'aurait jamais dû se retrouver à cette place, qu'il avait court-circuité les négociations internes. Moi je ne les écoutais pas parce que je voulais que l'indépendance soit belle. Mais en 1965, c'est devenu difficile de croire qu'on vivait dans une démocratie…

Elle lit, sans beaucoup de surprise, que plusieurs anciens harkis se sont vu récemment refuser le droit d'entrer sur le territoire. Un homme a été arrêté à la frontière à cause d'actes commis par son frère, ce qui la trouble davantage puisque cela laisserait entendre que la responsabilité, la culpabilité et le châtiment voyagent d'un membre à l'autre d'une même famille, sans distinction. (…)

En 1975, découvre-t-elle enfin, l'Algérie a empêché un fils de harki de sortir du pays. C'est une situation qu'elle n'avait pas imaginée : pouvoir entrer mais pas repartir. C'est pourtant ce qui est arrivé à Borzani Kradaoui, âgé de sept ans et venu passer des vacances à Oran avec sa mère cette année-là. Les autorités algériennes ont prétendu que le gamin ne possédait pas « l'autorisation paternelle de voyage à l'étranger que la loi exige ». Selon d'autres versions, on aurait glissé à la mère, laissée libre : « Tu diras à ton harki de mari qu'il vienne le chercher lui-même. »

Certains garçons racontent n'être jamais sortis du camp en près de quinze ans : « Toujours, toujours on nous disait : Tu vas faire quoi dehors ? C'est plein de fellaghas. Ils te couperont la gorge. Et nous, comme des cons, on y a cru. » Ils parlent des années passées à vivre sous la férule d'une administration de type colonial dans laquelle l'électricité leur était coupée tous les soirs à vingt-deux heures, posséder une télévision leur était interdit, des années à dépendre de la Croix-Rouge qui venait distribuer du lait concentré et des patates, des années à tourner en rond. Quelques-uns ont eu l'audace de percer des trous dans les clôtures et se sont aventurés dans les champs voisins – ceux qui se sont fait attraper ont fini en centre de correction. Sur les images cahotantes, les garçons aux cheveux noirs, aux visages furieux et juvéniles portent des vêtements de vieux, des frusques d'une époque qui paraît bien antérieure aux années 1970.

Il n'y a pas longtemps, Sol écrivait un article sur les camps de réfugiés dirigés par le HCR et, levant la tête de son ordinateur portable, elle a demandé à Naïma :

— Tu connais la durée moyenne passée dans un camp par réfugié ?

Celle-ci a secoué la tête.

— Dix-sept ans.

Elle a cette beauté fanée des grosses fleurs, qui paraissent être au summum de leur déploiement chatoyant quand déjà un simple effleurement suffirait à en détacher tous les pétales.

La plupart des choses que les femmes ne font pas dans ce pays ne leur sont même pas interdites. Elles ont juste accepté l'idée qu'il ne fallait pas qu'elles les fassent. Tu as vu à Alger le nombre de terrasses où il n'y a que des hommes ? Ces bars ne sont pas interdits aux femmes, il n'y a rien pour le signaler et si j'y entre, le personnel ne me mettra pas dehors, pourtant aucune femme ne s'y installe. De même qu'aucune femme ne fume dans la rue – et ne parlons pas de l'alcool. Moi je dis que tant que la loi ne me défend pas les choses, je continuerai à les faire, dussé-je être la dernière Algérienne à boire une bière tête nue. (…)

On ne peut pas résister à tout, hélas. Moi je sais qu'ils ont en partie gagné parce qu'ils ont réussi à me mettre en tête que j'aurais préféré être un homme.

— Depuis qu'on a quitté la ville, il n'y a plus une seule femme dehors, souffle-t-elle.

Il hausse les épaules, un peu amer :

— C'est vrai que par ici, ça s'est pas mal islamisé…

Une demi-heure plus tard, ils finissent pourtant par en apercevoir une, entourée de quelques chèvres. Ils pensent qu'elle leur tourne le dos jusqu'à ce qu'ils la dépassent et réalisent qu'elle porte un sitar noir si épais qu'il les empêche de déterminer de quel côté se trouve son visage.

Elle ne croit pas qu'il existe des gens capables de produire un quelconque type d'œuvre sans recevoir de validation ni d'encouragement. Elle pense que ceux dont on admire l'indépendance créatrice et l'isolement ont simplement réussi à déplacer en eux-mêmes cette validation. Ils sont leur propre regard extérieur, ils se tapotent sur l'épaule en se disant qu'ils ont été braves.

Sur la même thématique, vous aimerez aussi sur ce blog :

.jpg)