Coup de coeur 💓

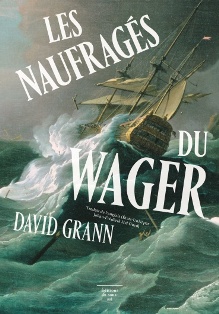

Titre : Les naufragés du Wager

(The Wager: A Tale of Shipwreck,

Mutiny, and Murder)

Auteur : David GRANN

Traduction : Johan-Frédérik HEL GUEDJ

Parution : 2023 en anglais (USA)

et en français (Sous-Sol)

Pages : 448

Présentation de l'éditeur :

En 1740, le vaisseau de ligne de Sa Majesté le HMS Wager, deux cent

cinquante officiers et hommes d’équipage à son bord, est envoyé au sein

d’une escouade sous le commandement du commodore Anson en mission

secrète pour piller les cargaisons d’un galion de l’Empire espagnol.

Après avoir franchi le cap Horn, le Wager fait naufrage. Une poignée de malheureux survit sur une île désolée au large de la

Patagonie. Le chaos et les morts s’empilant, et face à la quasi-absence

de ressources vitales, aux conditions hostiles, certains se résolvent au

cannibalisme, des mutineries éclatent, le capitaine commet un meurtre

devant témoins. Trois groupes s’affrontent quant à la stratégie à

adopter pour s’en échapper. Alors que tout le monde croyait que

l’intégralité de l’équipage du Wager avait disparu, un premier groupe de

vingt-neuf survivants réapparaît au Brésil deux cent quatre-vingt-trois

jours après la catastrophe maritime. Puis ce sont trois rescapés de

plus qui atteignent le Brésil trois mois et demi plus tard. Mais une

fois rentrés en terres anglicanes, commence alors une autre guerre, des

récits cette fois, afin de sauver son honneur et sa vie face à

l’Amirauté et au grand public.

Reconstitution captivante d’un monde disparu, Les Naufragés du Wager de David Grann est un formidable roman d’aventures et une réflexion saisissante sur le sens des récits. Un grand livre par l’un des maîtres de la littérature du réel.

Le mot de l'éditeur sur l'auteur :

Né en 1967 à New York, David Grann est depuis 2003 journaliste au New Yorker.

Salué par ses pairs, il fut finaliste du prestigieux National Magazine

Awards en 2010. Il est l’auteur de plusieurs reportages fameux Un crime parfait (2009), Le Caméléon (2009), Trial by Fire (2010), Chronique d’un meurtre annoncé (2013) et The Yankee Comandante (2015), rassemblés dans le recueil Le Diable et Sherlock Holmes (Editions du sous-sol, Points). Il est aussi l’auteur de La Cité perdue de Z (Points), de La note américaine (Pocket) et de The White Darkness (Editions du sous-sol, Points).

Avis :

Nul besoin d’inventer pour écrire des histoires plus extraordinaires que les plus formidables des fictions : le journaliste et écrivain américain David Grann, plébiscité et adapté par les plus grands noms du cinéma outre-Atlantique, a l’art d’exhumer de la réalité des aventures à ce point incroyables qu’il lui faut se battre, armé de l’irréprochable rigueur de sa documentation et de la précision sans concession de sa plume, pour que leur narration en paraisse plausible.Il lui aura donc fallu cinq ans d’un minutieux travail d’enquête, à recouper les documents de l’époque, journaux de bord et rapports maritimes, à explorer ouvrages et précis de marine, de chirurgie ou encore d’horlogerie, sans compter les études universitaires sur Stevenson, Melville et Byron – les premiers s’étant inspiré de cette histoire pour leurs romans, le dernier des récits de son grand-père rescapé du naufrage –, à se rendre sur place aussi, sur l’île Wager – ce bout de terre désolée, battue par les tempêtes du Pacifique Sud au large de la Patagonie, où subsistent encore des traces du navire perdu –, pour insuffler la vie dans un récit époustouflant, aussi vrai que nature.

En 1740, le Wager et ses deux cent cinquante hommes appareillent au sein d’une petite escadre de la Couronne britannique, avec pour mission la capture d’un galion espagnol revenant des Indes chargé d’or. Retardée par les avanies d’un recrutement si difficile qu’il a fallu rafler l’équipage parmi les indigents, les repris de justice et les vétérans malades ou estropiés, l’expédition aborde l‘enfer du Cap Horn à la pire des saisons. Drossé sur les rochers d’un bout de terre surgi des ouragans, le Wager se disloque, laissant miraculeusement la vie sauve à une partie de l’équipage et de ses officiers. Habitués à la vie infernale du « monde de bois », cette prison flottante coupée du monde où sévissent sans merci promiscuité, épidémies – typhoïde, typhus, scorbut – et autorité de fer, les survivants vont pourtant passer, sur leur île déserte, par tous les cercles imaginables de l’enfer. Mutinerie, cannibalisme, meurtre, jalonneront les quelque six mois de la terrible robinsonnade, avant que le groupe, scindé en différentes factions, ne trouve le moyen d’embarquer sur des gréements de fortune pour plus d’un an d’une navigation hagarde vers la civilisation. La poignée de fantômes méconnaissables et à peine humains que le monde stupéfait verra surgir d’un presque au-delà n’en auront pour autant pas fini de se battre pour défendre leur peau. Commencera alors en effet l’heure des comptes, ceux à rendre à la Justice de l’Amirauté au regard de l’impitoyable code maritime britannique. Et l’on ne badine pas, ni avec l’abandon de poste, ni avec la mutinerie…

Loin de la seule restitution journalistique d’une colossale enquête mais sans pour autant s’autoriser la moindre facilité romanesque, la narration s’anime d’une vie qui se nourrit de la puissance d’évocation d’un style net et précis, capable de rendre en quelques mots le grain d’une atmosphère ou d’une situation. Sur un rythme vif et fluide superbement servi par la traduction de Frédérik Hel Guedj, le souffle du récit emporte ainsi le lecteur dans la découverte, passionnante de bout en bout, non pas seulement d’un fait divers hors du commun, mais d’un pan historique édifiant à bien des égards. A travers le microcosme du navire, condensé flottant de l’organisation d’une société et des rapports humains, délégation d’une « civilisation » avide et pressée de piller le monde par tous les moyens – assujettissement barbare de ses propres hommes, piraterie, anéantissement des peuples autochtones comme les malheureux Kaweskars des chenaux de Patagonie également évoqués par Jean Raspail dans Qui se souvient des hommes –, enfin espace clos où, pour leur survie, des hommes se font plus sauvages que des bêtes fauves, c’est un miroir bien peu flatteur que nous tend cette sinistre tragédie. Les autorités de l’époque ne s’y sont d’ailleurs pas trompées, qui ont étouffé l’affaire alors qu’elle faisait sensation, déjà à coup de « fake news » démultipliées par la publication des différentes versions de chaque protagoniste…

Après l’hallucinant The White Darkness, qui nous emmenait dans une mortelle traversée pédestre du contient antarctique, cette nouvelle et tout aussi véridique aventure se lit, elle aussi, le souffle suspendu, fasciné par cette réalité dépassant la plus débridée des imaginations. David Grann est aujourd’hui aux Etats-Unis une star du récit de non-fiction. Gageons que cette réputation ne sera pas démentie de ce côté de l’Atlantique. Coup de coeur. (5/5)

Citations :

Il n’était pas rare que les autorités locales, sachant combien l’enrôlement de force était impopulaire, se débarrassent des indésirables. Mais ces conscrits étaient pitoyables, et les volontaires valaient à peine mieux. Un amiral décrit un groupe de recrues “infestées par la variole, la gale, les écrouelles et toutes sortes de maux, issues des hôpitaux de Londres. Elles ne serviront qu’à contaminer les navires ; pour le reste, la plupart d’entre elles sont des voleurs, des cambrioleurs, des forçats de [la prison de] Newgate et la lie de Londres. Et de conclure : “Durant toutes les guerres précédentes jamais je n’ai vu rameuté un tel ramassis de gaillards plus lamentables les uns que les autres.”

Afin de remédier au moins en partie à cette pénurie d’hommes, le gouvernement envoya à l’escadre d’Anson cent quarante-trois fusiliers de marine, qui formaient alors une branche de l’armée, avec leurs officiers. Les fusiliers de marine étaient censés prendre part aux opérations terrestres d’invasion et prêter main-forte en mer. Pourtant, ces recrues étaient si novices qu’elles n’avaient jamais mis les pieds sur un navire ni ne savaient tirer avec une arme à feu. De l’aveu de l’Amirauté, elles étaient “inutiles”. Acculée, la Navy n’eut d’autre choix que de réquisitionner pour l’escadre d’Anson cinq cents soldats invalides du Royal Hospital, une institution établie au XVIIe siècle à Chelsea pour des vétérans devenus “vieux, éclopés ou infirmes au service de la Couronne”. Nombre d’entre eux avaient la soixantaine bien tassée et ils souffraient de convulsions, étaient perclus de rhumatisme, durs d’oreille, en partie aveugles, ou bien il leur manquait plusieurs membres. En raison de leur âge et de leur extrême faiblesse, ces soldats avaient été jugés inaptes au service actif. Le révérend Walter les décrivait comme “un assemblage d’objets propres à exciter la pitié”.

Sur le trajet vers Portsmouth, près de la moitié des invalides se dérobèrent, en boitillant sur sa jambe de bois pour l’un d’eux. “Tous ceux qui avaient assez de jambes, ou du moins assez de forces pour sortir de Portsmouth, ayant déserté”, notait le révérend Walter. Anson plaida auprès de l’Amirauté pour qu’elle remplace “ce détachement âgé et malade”, selon la formule de son aumônier. Or, il n’y avait plus une seule recrue disponible, et après que le commodore eut renvoyé les plus infirmes, ses supérieurs leur ordonnèrent de remonter à bord.

David Cheap supervisa l’arrivée de ces hommes, dont un bon nombre étaient si faibles qu’il fallait les porter à bord des navires sur des brancards. Leurs mines paniquées trahissaient ce que tout le monde savait, au fond : ils embarquaient pour mourir. “Ils périraient pour rien, selon toute vraisemblance de maladies lancinantes et douloureuses, convenait le révérend Walter, qui plus est, après avoir consacré l’énergie et la force de leur jeunesse au service de leur pays.”

Afin de remédier au moins en partie à cette pénurie d’hommes, le gouvernement envoya à l’escadre d’Anson cent quarante-trois fusiliers de marine, qui formaient alors une branche de l’armée, avec leurs officiers. Les fusiliers de marine étaient censés prendre part aux opérations terrestres d’invasion et prêter main-forte en mer. Pourtant, ces recrues étaient si novices qu’elles n’avaient jamais mis les pieds sur un navire ni ne savaient tirer avec une arme à feu. De l’aveu de l’Amirauté, elles étaient “inutiles”. Acculée, la Navy n’eut d’autre choix que de réquisitionner pour l’escadre d’Anson cinq cents soldats invalides du Royal Hospital, une institution établie au XVIIe siècle à Chelsea pour des vétérans devenus “vieux, éclopés ou infirmes au service de la Couronne”. Nombre d’entre eux avaient la soixantaine bien tassée et ils souffraient de convulsions, étaient perclus de rhumatisme, durs d’oreille, en partie aveugles, ou bien il leur manquait plusieurs membres. En raison de leur âge et de leur extrême faiblesse, ces soldats avaient été jugés inaptes au service actif. Le révérend Walter les décrivait comme “un assemblage d’objets propres à exciter la pitié”.

Sur le trajet vers Portsmouth, près de la moitié des invalides se dérobèrent, en boitillant sur sa jambe de bois pour l’un d’eux. “Tous ceux qui avaient assez de jambes, ou du moins assez de forces pour sortir de Portsmouth, ayant déserté”, notait le révérend Walter. Anson plaida auprès de l’Amirauté pour qu’elle remplace “ce détachement âgé et malade”, selon la formule de son aumônier. Or, il n’y avait plus une seule recrue disponible, et après que le commodore eut renvoyé les plus infirmes, ses supérieurs leur ordonnèrent de remonter à bord.

David Cheap supervisa l’arrivée de ces hommes, dont un bon nombre étaient si faibles qu’il fallait les porter à bord des navires sur des brancards. Leurs mines paniquées trahissaient ce que tout le monde savait, au fond : ils embarquaient pour mourir. “Ils périraient pour rien, selon toute vraisemblance de maladies lancinantes et douloureuses, convenait le révérend Walter, qui plus est, après avoir consacré l’énergie et la force de leur jeunesse au service de leur pays.”

Ainsi que l’observait un marin : “Un vaisseau de ligne est, pour ainsi dire, la quintessence du monde, où il existe un spécimen de chaque caractère, quelques belles âmes et quelques vauriens de la pire espèce.” Parmi ces derniers, il listait “les bandits de grand chemin, les cambrioleurs, les voleurs à la tire, les débauchés, les adultères, les joueurs, les pamphlétaires, les géniteurs de bâtards, les imposteurs, les souteneurs, les parasites, les ruffians, les hypocrites, les bellâtres usés jusqu’à la corde”.

“Le capitaine devait être pour ses hommes le père et le confesseur, le juge et le jury, écrit un historien. Il était plus puissant que le roi, car le roi ne pouvait ordonner que l’on fouette un homme. Il pouvait leur ordonner d’aller au combat et, de ce fait, exerçait un pouvoir de vie et de mort sur chacun à bord.”

Chaque élément était essentiel au bon fonctionnement du navire. L’inefficacité, les bévues, la stupidité, l’ivrognerie pouvaient conduire au désastre. Un marin décrit un vaisseau de ligne comme “une mécanique humaine, dans laquelle chaque homme est un rouage, une courroie ou une manivelle, le tout entrant en mouvement avec une régularité et une précision sans pareilles selon la volonté du mécanicien : le tout-puissant capitaine”.

Byron était confronté à la dure vérité de ce monde de bois : la vie de tous dépendait de la prestation de chaque membre de l’équipage. Ils étaient comme les cellules d’un corps humain ; une seule cellule maligne les conduirait tous à leur perte.

La notion même de germes n’ayant pas encore fait son apparition, les instruments chirurgicaux n’étaient pas stérilisés, et la paranoïa à propos de l’origine de l’épidémie rongeait les marins comme le mal proprement dit. Le typhus se propageait-il dans l’eau ou avec la saleté ? Par un contact ou par un regard ? L’une des théories médicales dominantes considérait que certains environnements stagnants, comme ceux d’un navire, émettaient des odeurs nocives qui contaminaient les humains. Il y avait véritablement quelque chose “dans l’air”, croyait-on.

Alors que les hommes de l’escadre d’Anson tombaient malades, officiers et médecins arpentaient les ponts, en flairant les coupables potentiels : la sentine croupie, les voiles moisies, la viande rance, la transpiration, le bois vermoulu, les rats crevés, la pisse et les excréments, le bétail non lavé, les mauvaises haleines. La fétidité avait provoqué une invasion d’insectes d’une ampleur biblique de sorte que plus personne n’osait ouvrir la bouche, notait Millechamp, “de peur qu’ils ne leur volent au fond du gosier”. Plusieurs hommes d’équipage se taillèrent des éventails de fortune dans des morceaux de planche. “[Ils] s’en servaient pour brasser l’air infecté d’un geste du poignet”, se rappelait un officier.

L’escadre continua sa progression. Bulkeley scrutait l’horizon, guettant l’Amérique du Sud, la terre ferme. Mais, hormis la mer, il n’y avait rien à contempler. C’était un fin connaisseur de ses nuances et formes. Il y avait les eaux vitreuses et les eaux irrégulières, les eaux coiffées de blanc et les eaux saumâtres, les eaux d’un bleu transparent et celles creusées par la houle ou éclairées par le soleil, aussi étincelantes que les étoiles. Un jour, écrit-il, l’océan était si pourpre qu’il “ressemblait à du sang”. Chaque fois que l’escadre traversait une étendue de cet immense champ liquide, une autre apparaissait devant eux, comme si toute la Terre avait été submergée.

Les mers de l’extrême Sud étant les seules eaux à circuler sans obstacle autour du globe, elles accumulent une puissance démesurée, avec des vagues qui se forment sur des distances de plus de vingt mille kilomètres, gagnant en intensité à mesure qu’elles roulent d’un océan à l’autre. Enfin, à leur arrivée devant le cap Horn, elles se retrouvent enserrées dans un étroit couloir entre les terres continentales de la pointe sud du continent américain et la partie la plus septentrionale de la péninsule antarctique. Ce détroit, appelé le passage de Drake, rend le déferlement maritime d’autant plus ravageur. Les courants ne sont pas seulement les plus longs de la Terre, mais aussi les plus féroces, transportant plus de cent millions de mètres cubes d’eau par seconde, soit plus de six cents fois le débit de l’Amazone. Et puis, il y a les vents. Fouettant constamment vers l’est, depuis le Pacifique, où aucune terre ne leur barre la route, ils accélèrent fréquemment jusqu’à atteindre la force d’un ouragan et peuvent dépasser les trois cents kilomètres à l’heure. Les appellations que les marins attribuent à ces latitudes traduisent leur violence : les quarantièmes rugissants, les cinquantièmes hurlants et les soixantièmes déferlants.

Qui plus est, un soudain relèvement des fonds marins de la région, qui remontent de quatre cents mètres de profondeur à moins de cent, se combine aux autres forces brutes pour générer des vagues d’une ampleur effrayante. Ces “hauts rouleaux du cap Horn” peuvent effacer des mâts de trente mètres. Des icebergs mortels détachés de la banquise flottent sur certaines de ces vagues. Et la collision des fronts froids de l’Antarctique et des fronts chauds de l’Équateur produit un cycle sans fin de déluges et de brouillard, de pluies glacées et de neige, de tonnerre et d’éclairs.

Quand une expédition britannique au XVIe siècle découvrit ces eaux, elle fit demi-tour après avoir bataillé avec ce qu’un aumônier du bord décrivit comme “la plus sauvage des mers”. Même les navires qui achevaient leur périple autour du cap Horn le faisaient au prix d’innombrables vies, et tant de ces expéditions ont fini anéanties – naufragées, coulées, disparues – que la plupart des Européens ont complètement abandonné ces routes maritimes. L’Espagne préférait acheminer ses cargaisons vers la côte du Panama, puis les transporter sur plus de quatre-vingts kilomètres au cœur d’une jungle étouffante et infestée de maladies vers des navires qui attendaient sur la côte opposée. Tout était fait pour éviter la voie du cap Horn.

Qui plus est, un soudain relèvement des fonds marins de la région, qui remontent de quatre cents mètres de profondeur à moins de cent, se combine aux autres forces brutes pour générer des vagues d’une ampleur effrayante. Ces “hauts rouleaux du cap Horn” peuvent effacer des mâts de trente mètres. Des icebergs mortels détachés de la banquise flottent sur certaines de ces vagues. Et la collision des fronts froids de l’Antarctique et des fronts chauds de l’Équateur produit un cycle sans fin de déluges et de brouillard, de pluies glacées et de neige, de tonnerre et d’éclairs.

Quand une expédition britannique au XVIe siècle découvrit ces eaux, elle fit demi-tour après avoir bataillé avec ce qu’un aumônier du bord décrivit comme “la plus sauvage des mers”. Même les navires qui achevaient leur périple autour du cap Horn le faisaient au prix d’innombrables vies, et tant de ces expéditions ont fini anéanties – naufragées, coulées, disparues – que la plupart des Européens ont complètement abandonné ces routes maritimes. L’Espagne préférait acheminer ses cargaisons vers la côte du Panama, puis les transporter sur plus de quatre-vingts kilomètres au cœur d’une jungle étouffante et infestée de maladies vers des navires qui attendaient sur la côte opposée. Tout était fait pour éviter la voie du cap Horn.

Les voiles et les appendices du Centurion étaient peu à peu réduits en lambeaux, et plusieurs boulets de canon en avaient percé la coque. Chaque fois que l’un d’eux frappait sous la ligne de flottaison, le charpentier et son équipe s’empressaient de combler le trou avec des bouchons de bois, de sorte que la mer ne s’y engouffre pas. Un boulet en fer forgé de neuf livres décapita l’officier d’Anson, Thomas Richmond. Un autre marin fut touché à la jambe. Un flot de sang jaillissait d’une artère, ses camarades le descendirent dans le faux-pont où on le coucha sur la table d’opération. Tandis que le navire se convulsait à chaque explosion, Allen attrapa ses lames et, sans anesthésie, entreprit de couper la jambe du blessé. Un chirurgien de marine décrivait l’épreuve d’une opération dans ces conditions : “À l’instant où j’amputais le membre d’un marin blessé, j’étais presque constamment interrompu par le reste de ses compagnons, qui étaient dans une détresse comparable ; certains poussaient les cris les plus perçants qui se pussent entendre, alors que d’autres, dans leur demande ardente d’être soulagés, me saisissaient par les bras au moment même où je passais l’aiguille pour refermer les vaisseaux béants au moyen d’une ligature.” Pendant qu’Allen s’affairait, le navire tremblait sans relâche sous l’effet du recul des gros calibres. Le docteur réussit à scier la jambe juste au-dessus du genou et à cautériser la blessure avec du goudron bouillant, mais l’homme ne tarda pas à mourir.

Les quatre naufragés poursuivirent leur traversée du golfe, en suivant les conseils de leurs guides chonos : à quel moment ramer et à quel autre se reposer, comment trouver refuge et où pêcher des berniques. Même confrontés à cette situation, dans leurs récits, les naufragés trahissent leur racisme viscéral. Byron continuait de se référer aux Patagoniens comme à des “sauvages”, et Campbell se plaignait : “Nous n’osions déplorer aucun manquement dans leur conduite, alors qu’ils se considéraient comme nos maîtres, et que nous étions obligés de nous soumettre à eux en toutes choses.” En effet, le sentiment de supériorité des naufragés était chaque jour battu en brèche. Quand Byron cueillit quelques baies pour s’en nourrir, l’un des Chonos les lui arracha des mains, en lui signifiant que c’était du poison. “En conséquence, selon toute probabilité, ces gens m’ont à présent sauvé la vie”, reconnaissait-il.

Cela faisait trois mois qu’ils étaient partis de l’île du Wager et presque un an qu’ils avaient fait naufrage. Ainsi que l’écrivit Byron, les autres et lui-même “n’avaient plus guère figure humaine”. Cheap était au plus mal. “Je ne pouvais comparer son corps à rien d’autre qu’à une fourmilière, des milliers d’insectes rampant dessus, notait-il encore. Il n’avait maintenant plus du tout la force de se débarrasser de ses tourments, car il avait achevé de se perdre, ne se remémorant plus nos noms, de ceux qui étaient autour de lui, ou même le sien. Sa barbe était aussi longue que celle d’un ermite. […] Ses jambes étaient aussi grosses que des bornes, alors que son corps semblait réduit à de la peau sur des os.”

Une mutinerie, en particulier en temps de guerre, peut se révéler une menace si redoutable pour l’ordre public qu’elle n’est souvent même pas officiellement reconnue comme telle. Au cours de la Première Guerre mondiale, sur le front occidental, les troupes françaises de plusieurs unités refusèrent de se battre lors de l’une des plus amples mutineries de l’histoire. Mais le récit gouvernemental officiel réduisit ces incidents à de simples épisodes d’“ébranlements et de redressement du moral”. Les dossiers militaires restèrent sous scellés pendant cinquante ans, et ce ne fut qu’en 1967 qu’une analyse faisant autorité fut publiée en France.

Après son retour en Angleterre, Morris publia un récit de quarante-huit pages, qui s’ajouta à la bibliothèque sans cesse plus volumineuse de ces chroniques de l’affaire du Wager. Les auteurs se présentaient rarement, leurs compagnons et eux, en agents d’un système impérialiste. Ils étaient la proie de leurs propres luttes quotidiennes et de leurs ambitions, occupés à manœuvrer leur navire, à obtenir des promotions et à gagner de l’argent pour faire vivre leur famille et, en fin de compte, à leur survie. Mais c’est précisément cette complicité irréfléchie qui permet aux empires de prospérer. En fait, c’est exactement ce dont ces structures impériales ont besoin : des milliers et des milliers de gens ordinaires, innocents ou non, qui servent un système, qui se sacrifient même souvent pour lui, sans qu’aucun, ou presque, ne le remette jamais en question.

Du même auteur sur ce blog :

A lire tous ces avis dithyrambiques, je trépigne !! J'avais adoré La note américaine de cet auteur, et ce dernier titre a l'air tout aussi excellent. Et si tu le permets, je récupère ton lien pour l'ajouter au récapitulatif de "Lire (sur) les minorités ethniques", ce roman s'inscrivant dans le cadre de l'activité (https://bookin-ingannmic.blogspot.com/2021/12/lire-sur-les-minorites-ethniques-le.html).

RépondreSupprimerAvec grand plaisir, Ingannmic. Si tu as aimé cet autre livre de l'auteur, tu vas te régaler.

Supprimer