J'ai beaucoup aimé

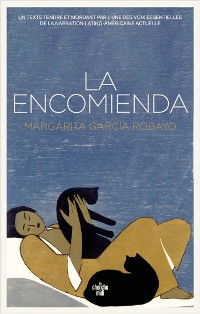

Titre : La encomienda

Auteur : Margarita GARCIA ROBAYO

Traduction : Margot NGUYEN BERAUD

Parution : en espagnol (Colombie) en 2022,

en français en 2024

(Le Cherche Midi)

Pages : 192

Présentation de l'éditeur :

À 5 000 kilomètres de son pays natal, la Colombie,

une jeune femme qui travaille dans une agence de publicité de Buenos

Aires tente d’obtenir une bourse d’écriture aux Pays-Bas. Elle échange

régulièrement avec sa sœur qui lui envoie des encomiendas, des colis

contenant de la nourriture, des dessins de ses neveux, et parfois une

surprise, comme une vieille photo. Souvent, la nourriture arrive avariée

et les dessins tachés.

Peu à peu, des événements et des personnages viennent révéler les fissures qui creusent le quotidien de la jeune femme : l’arrivée d’un colis énorme et difficile à ouvrir, un chat qui erre dans son immeuble, les voisins absents et ceux qui frappent à sa porte, les allées et venues de son petit ami, la réapparition de sa mère, une vagabonde… Soudain, tout vacille : « Avec quelle rapidité se brise la coquille d’une routine. N’importe quelle routine, aussi solide soit-elle, peut être balayée par l’imprévu. »

Margarita García Robayo entraîne le lecteur au cœur d’un labyrinthe d’incertitudes, de souvenirs et de peurs, dans un roman troublant qui évoque la solitude, la maternité et les liens familiaux.

Un livre d’une intensité contenue, illuminé par des images fugaces, qui confirme l’auteure comme l’une des voix essentielles de la narration latino-américaine actuelle.

Peu à peu, des événements et des personnages viennent révéler les fissures qui creusent le quotidien de la jeune femme : l’arrivée d’un colis énorme et difficile à ouvrir, un chat qui erre dans son immeuble, les voisins absents et ceux qui frappent à sa porte, les allées et venues de son petit ami, la réapparition de sa mère, une vagabonde… Soudain, tout vacille : « Avec quelle rapidité se brise la coquille d’une routine. N’importe quelle routine, aussi solide soit-elle, peut être balayée par l’imprévu. »

Margarita García Robayo entraîne le lecteur au cœur d’un labyrinthe d’incertitudes, de souvenirs et de peurs, dans un roman troublant qui évoque la solitude, la maternité et les liens familiaux.

Un livre d’une intensité contenue, illuminé par des images fugaces, qui confirme l’auteure comme l’une des voix essentielles de la narration latino-américaine actuelle.

Le mot de l'éditeur sur l'auteur :

Margarita García Robayo est une écrivaine colombienne installée à Buenos

Aires. Ses livres ont été publiés en Argentine, au Chili, en Colombie,

au Mexique, au Pérou, en Espagne, à Cuba, en Italie et au Royaume-Uni.

Elle a collaboré avec les journaux El Universal (Colombie) et Clarín (Argentine), et a écrit de nombreuses nouvelles et quatre romans, tous salués par la critique.

Avis :

Colombienne vivant désormais à Buenos Aires, Margarita Garcia Robayo a sans doute mis beaucoup d’elle-même dans le personnage de son dernier roman.Cette jeune femme dont on ne connaît pas le nom habite un petit appartement de la capitale argentine, à plus de cinq mille kilomètres de sa famille restée en Colombie. Aspirant écrivain gagnant pour l’heure fort ennuyeusement sa vie comme rédactrice en agence de publicité, elle envisage de postuler à une bourse d’écriture en Hollande. Rien ni personne ne la retenant vraiment ici, malgré les années toujours vaguement intruse dans ce quartier aux voisins acrimonieux et aux vagabonds agressifs où ses maigres affinités se résument à sa seule amie Marah en tout point son contraire, à Axel le jeune homme qu’elle fréquente depuis peu sans oser s’engager, à León le petit garçon qu’elle garde quand sa nourrice fait défaut et à Ágata la chatte de gouttière dont on ne sait jamais si et quand elle reviendra, pourquoi ne pas tenter d’aller se poser ailleurs, elle qui depuis si longtemps a rompu les amarres ? Des siens en Colombie, elle n’a plus de nouvelles, si ce n’est de loin en loin les « encomiendas », ces colis contenant nourriture, dessins de ses neveux et parfois quelque vieille photo, qu’à son grand agacement sa sœur s’obstine à lui envoyer.

C’est en cette période d’indécision qu’une caisse en bois particulièrement volumineuse lui parvient de Colombie et que, presque au même moment, sa mère totalement perdue de vue se matérialise mystérieusement dans l’appartement. Avec cette présence qui, étrangement narrée comme tangible, se devine bientôt la projection d’une psyché cédant soudain aux fantômes du passé, une irrépressible marée de souvenirs envahit la routine de la narratrice, si vivides qu’ils se mêlent à la réalité sans s’en différencier. Pendant qu’odeurs de cuisine, images de l’enfance et sentiments d’autrefois viennent revendiquer leurs droits sur un présent qui les avait gommés, se recompose un paysage intime indissociable des origines, de la famille, du vécu et de ses non-dits, en un effet boomerang d’autant plus puissant que ces ingrédients identitaires profonds s’étaient vus refoulés, relégués à un autre temps, à un autre lieu.

Comment se construire sans se souvenir de soi-même et se réconcilier avec sa mémoire originelle ? Comment s’enraciner lorsque l’on n’est plus rien qu’une fleur coupée ? Notre apprentie écrivain n’aura d’autres choix que sa propre réécriture et l’acceptation des ombres au fond d’elle-même pour reprendre en main son rapport au monde et, peut-être, enfin y trouver sa place.

Audacieux dans son mélange de différents niveaux de réalités au sein d'un récit pourtant réaliste, mené d’une plume tendre capable de passages d’un mordant confondant, ce roman nous bouscule le temps d'une réflexion sur ce qui nous constitue et conditionne notre capacité à devenir. Sans racines, pas de nouvelles pousses. Sans passé, pas d’avenir. (4/5)

Citations :

Elle s’est lissé les cheveux, qui sont un peu plus clairs que la dernière fois, sans racines apparentes. C’est un miracle qu’ils repoussent encore après toutes ces années à se lisser les cheveux ; elle le faisait tellement souvent que ma tante Vicky devait lui appliquer des cataplasmes d’aloe vera pour apaiser son cuir chevelu irrité. Ma sœur est blanche comme une meringue, mais elle a les cheveux bouclés, drus et rebelles, or c’est bien là, disait ma grand-mère, le seul et véritable trait distinctif de la négritude. Ma sœur a passé une bonne partie de son adolescence à éradiquer ce trait, au point de se lacérer la tête.

Pour la première fois, j’ai imaginé Axel enfant. Quand je vois les parents d’un proche, je pense au petit garçon ou à la petite fille que cette personne a été, et je la mets en scène juste à côté de sa version adulte. Sur cette photo, il y a quelque chose d’affligeant. Les parents sont un trou auquel coller son œil pour espionner l’enfance des autres.

Je suppose qu’à un moment j’ai dû effacer mes souvenirs pour faire de la place dans ma tête et pouvoir en amasser de nouveaux. Comme lorsqu’on a besoin de plus d’étagères dans son placard et qu’on jette ses vieux vêtements, bien qu’ils soient encore en bon état. Bref, il se trouve que cette femme est ma mère, mais moi je ne me rappelle pas la sensation d’être sa fille. De même que ce creux dans ma sensibilité ne ressemble pas à celui que laissent les chansons oubliées – ces dernières ressurgissent de nulle part, entières et vigoureuses, un après-midi mélancolique. Je ne sais pas bien à quoi ressemble cette sensation, mais régulièrement, pour l’expliquer, me vient un hologramme de moi-même me montrant une robe que je ne reconnais pas ; elle ne me semble ni belle ni laide, en tout cas jamais je ne l’aurais choisie. L’hologramme me dit : « Tu adorais cette robe, tu l’as payée une fortune, tu t’es sentie comme un mannequin chaque fois que tu l’as portée. » Et moi, après l’avoir observée de près et constaté son innocuité, de répondre : « Cette robe-là ? »

Peu importe combien d’années vous vivez quelque part, et peu importe si votre accent ou votre vocabulaire ont changé : si vous ne comprenez pas les blagues, vous ne parlez pas la langue, vous n’avez pas les codes, vous ne faites pas partie. Le pire étant l’étape suivante, lorsque vous les comprenez à force de répétition ou par déduction, mais qu’elles ne vous amusent pas. Dans une pièce saturée d’éclats de rire, vous êtes la seule à avaler votre salive.

Axel n’était pas riche : la commande d’Eloy l’aurait maintenu à flot un petit moment. Je le lui ai dit, ce à quoi il a répondu que tout ceci n’était qu’un grand mensonge. Quoi donc ? Vendre son temps pour s’acheter du temps était une équation impossible à résoudre : « Le temps est un rein, quand c’est foutu, ça ne repousse pas. »

Un journal intime me semble être l’opposé d’un enfant : un dépositaire de secrets. Une cachette. Dans un journal, on peut conserver l’indicible et le mettre sous clé. Préserver des versions sombres du monde. À moins que ce ne soit un journal gangrené de questions, de peurs et de phrases inachevées. Dans ce cas, ce serait exactement pareil qu’un enfant.

Beaucoup peuvent bien croire qu’on se met à nu en écrivant, moi, je sais qu’en réalité on se déguise. On prend d’autres visages, on se refait en mêlant culpabilité, frustration et désir ; le résultat est un personnage parfaitement dépouillé et honnête. Ce qui n’a aucune solidité réelle. Une construction telle n’est possible que dessinée sur du papier.

(…) la plupart des gens compensent les brouilles affectives par des produits. C’est aussi cela le sens de ses colis : je ne peux t’accorder ma compréhension ni ma compagnie, alors je transforme ce que je n’ai pas en gâteau roulé, en chapeau, en étui en crochet pour ranger ton portable. Ce n’est pas non plus une révélation. C’est un savoir qui a toujours été là, et pas seulement dans ma famille : quand la raison manque et qu’on y renonce de manière consensuelle – c’est-à-dire, laborieusement – ou quand gagnent l’incapacité et la fatigue, il reste toujours la nourriture, les cadeaux, les produits délibérément non nécessaires – et laids, en général.

Avec Erika, cela me fait comme pour certaines œuvres d’art que je ne comprends pas, dont je n’arrive pas à savoir si elles sont géniales ou immondes, pourtant je m’arrête devant et sens comme une claque, et aussitôt de la perplexité : pourquoi tu m’as frappée ? Je t’ai juste regardée.

J’envie ce genre d’audace, cette facilité qu’ont certaines femmes à s’exposer. Des femmes qui se sentent plus à l’aise que belles et qui par conséquent le sont.

N’importe quelle relation est portée par un système de croyances, jamais parfaitement identique mais néanmoins très similaire. N’était-ce pas cela que nous recherchions ? S’entourer de murs moelleux qui ne nous fassent pas mal quand on les frôle ? Se fabriquer un beau petit intérieur car l’extérieur est menaçant. Si sur ces murs poussaient des aiguilles, nous nous en éloignerions, nous chercherions la sécurité du centre de la pièce pour ne pas les toucher.

Des aiguilles, me dis-je à présent, voici ce que nous étions, ma sœur et moi, pour ma mère.

Et elle, qu’était-elle pour nous ? Une éclipse.

Quand quelqu’un cesse d’exister, il emporte une partie d’un autre, un bout de matière, du concret, pas seulement une accumulation de souvenirs. Et quand quelqu’un naît, il étrenne des traits anciens, vient avec le poids du passé qui sera toujours plus grand que son futur.

Les très rares fois où j’ai recroisé des gens venus de mon passé – de mon enfance, de mon adolescence, de ma ville –, j’ai pu remarquer l’étonnement dans leur regard, le ton de leur voix, comme s’ils étaient face à un fantôme : « Tu as disparu », me disent-ils, bien que ce soit évidemment faux, je suis là, prisonnière de la même enveloppe. La réaction sur le visage des autres n’est jamais gratifiante, comme si le fait de me savoir loin leur donnait la certitude que j’allais bien, mais qu’en me voyant revenir ils ne pouvaient s’empêcher de penser que quelque chose avait mal tourné. Revenir, presque toujours, c’est échouer.

D’autres résolvent leurs problèmes en rapprochant les extrêmes pour tenter de réduire l’écart de l’incompréhension. Là, au milieu, ils mettent deux chaises et s’installent pour discuter. En fait, ils appellent cela « dialoguer ». Mais l’écart n’est jamais tout à fait comblé, il reste toujours du jeu, une petite fissure expansible. Chaque personne est un noyau cerné par cet écart d’incompréhension. Y compris ceux qui se sentent proches les uns des autres sont séparés par cette bordure étroite mais profonde. Personne n’est si proche que cela de qui que ce soit. Personne ne peut ignorer l’abîme qui l’isole d’autrui.

Être bon et solidaire dans des circonstances normales n’a aucune valeur, Susan, c’est comme allumer une lampe en plein jour.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire