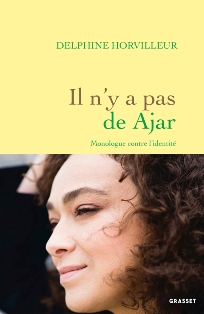

Coup de coeur 💓

Titre : Il n'y a pas de Ajar

Auteur : Delphine HORVILLEUR

Parution : 2022 (Grasset)

Pages : 96

Présentation de l'éditeur :

L’étau des obsessions identitaires, des tribalismes d’exclusion et des

compétitions victimaires se resserre autour de nous. Il est vissé chaque

jour par tous ceux qui défendent l’idée d’un « purement soi », et

d’une affiliation « authentique » à la nation, l’ethnie ou la

religion. Nous étouffons et pourtant, depuis des années, un homme

détient, d’après l’auteure, une clé d’émancipation : Emile Ajar. Cet

homme n’existe pas… Il est une entourloupe littéraire, le nom que

Romain Gary utilisait pour démontrer qu’on n’est pas que ce que l’on dit

qu’on est, qu’il existe toujours une possibilité de se réinventer par

la force de la fiction et la possibilité qu’offre le texte de se glisser

dans la peau d’un autre. J’ai imaginé à partir de lui un monologue

contre l’identité, un seul-en-scène qui s’en prend violemment à toutes

les obsessions identitaires du moment.

Dans le texte, un homme (joué sur scène par une femme…) affirme qu’il est Abraham Ajar, le fils d’Emile, rejeton d’une entourloupe littéraire. Il demande ainsi au lecteur/spectateur qui lui rend visite dans une cave, le célèbre « trou juif » de La Vie devant soi : es-tu l’enfant de ta lignée ou celui des livres que tu as lus ? Es-tu sûr de l’identité que tu prétends incarner ?

En s’adressant directement à un mystérieux interlocuteur, Abraham Ajar revisite l’univers de Romain Gary, mais aussi celui de la kabbale, de la Bible, de l’humour juif… ou encore les débats politiques d’aujourd’hui (nationalisme, transidentité, antisionisme, obsession du genre ou politique des identités, appropriation culturelle…).

Le texte de la pièce est précédé d'une préface de Delphine Horvilleur sur Romain Gary et son œuvre. Dans chacun des livres de Gary se cachent des « dibbouks », des fantômes qui semblent s’échapper de vieux contes yiddish, ceux d’une mère dont les rêves l’ont construit, ceux d’un père dont il invente l’identité, les revenants d’une Europe détruite et des cendres de la Shoah, ou l’injonction d’être un « mentsch », un homme à la hauteur de l’Histoire.

Dans le texte, un homme (joué sur scène par une femme…) affirme qu’il est Abraham Ajar, le fils d’Emile, rejeton d’une entourloupe littéraire. Il demande ainsi au lecteur/spectateur qui lui rend visite dans une cave, le célèbre « trou juif » de La Vie devant soi : es-tu l’enfant de ta lignée ou celui des livres que tu as lus ? Es-tu sûr de l’identité que tu prétends incarner ?

En s’adressant directement à un mystérieux interlocuteur, Abraham Ajar revisite l’univers de Romain Gary, mais aussi celui de la kabbale, de la Bible, de l’humour juif… ou encore les débats politiques d’aujourd’hui (nationalisme, transidentité, antisionisme, obsession du genre ou politique des identités, appropriation culturelle…).

Le texte de la pièce est précédé d'une préface de Delphine Horvilleur sur Romain Gary et son œuvre. Dans chacun des livres de Gary se cachent des « dibbouks », des fantômes qui semblent s’échapper de vieux contes yiddish, ceux d’une mère dont les rêves l’ont construit, ceux d’un père dont il invente l’identité, les revenants d’une Europe détruite et des cendres de la Shoah, ou l’injonction d’être un « mentsch », un homme à la hauteur de l’Histoire.

J’avais 6 ans lorsque Gary s’est

suicidé, l’âge où j’apprenais à lire et à écrire. Il m’a souvent semblé,

dans ma vie de lectrice puis d’écrivaine que Gary était un de mes «

dibbouks » personnels… Et que je ne cessais de redécouvrir ce qu’il a

su magistralement démontrer : l’écriture est une stratégie de survie.

Seule la fiction de soi, la réinvention permanente de notre identité est

capable de nous sauver. L’identité figée, celle de ceux qui ont fini de

dire qui ils sont, est la mort de notre humanité.

Le mot de l'éditeur sur l'auteur :

Rabbin de Judaïsme en Mouvement, Delphine Horvilleur dirige la rédaction de la revue Tenou’a. Elle est notamment l’auteur de En tenue d’Eve : féminin, pudeur et judaïsme (Grasset, 2013), Comment les rabbins font des enfants : sexe, transmission, identité dans le judaïsme (Grasset, 2015), Réflexions sur la question antisémite (Grasset, 2019) et Vivre avec nos morts (Grasset, 2021).

Avis :

Sa passion littéraire pour ce surdoué de la métamorphose de l’identité a inspiré à Delphine Horvilleur une fantaisie originale, dont chaque trait d’humour est un coup de griffe aux clivages communautaristes, notamment entretenus par le sectarisme et le fondamentalisme religieux. Jouée sur les planches dès sa sortie, cette « farce théâtrale » donne la parole à un personnage fictif, Abraham Ajar, qui, fils d’Emile Ajar, revient dans un monologue sur le janusisme de son père et nous interpelle sur les menaces identitaires qui fleurissent aujourd’hui.

« Nous sommes », dit-il, « esclaves des définitions figées et finies de nous-mêmes, de nos origines, de nos ancrages, de nos assignations ethniques ou religieuses ». Avec une verve pleine d’esprit et de savoureux jeux de mots, il évoque la « folie littéraire » qu’est l’histoire d’Abraham dans la Bible, la circoncision qui fait des juifs des « presque », le sang impur de la Marseillaise qui « coule dans nos veines, même dans celles du pauvre type qui se raconte que son monde est bien propre, aseptisé et hygiénique à souhait », la transmission épigénétique qui prouve que « l’origine, ça ne compte jamais autant que ce qui t’arrive en route »… Il raille les juifs qui ne peuvent prononcer le nom de « vous-savez-qui », ceux qui, « hyper-connectés à la volonté de Dieu », « savent parfaitement te l’interpréter comme s’ils faisaient partie de Sa garde rapprochée » et, parce qu’« ils croient dur comme fer qu’ils sont qui ils sont, et que leur croyance est la bonne » crient très fort à leur seule vérité tout en adoptant le comportement de l’idolâtre « qui croit que Dieu s’intéresse vraiment à ses problèmes, qu’il peut lui demander de l’argent, du succès ou un vélo électrique, du moment qu’il ne le vexe pas et le caresse avec ferveur dans le sens du poil ». Et de s’interroger : « de qui se moque-t-on ? »

Ironique, volontiers provocateur, mais jamais moralisateur, le texte pointe les mille étroitesses et incohérences hypocrites de nos sociétés, anciennes ou modernes, qu’il s’agisse par exemple de racisme mais aussi d’objection à l’appropriation culturelle. Il s’élève contre ceux qui rejettent l’altérité au nom d’une prétendue pureté, ou d’une soi-disant vérité divine, dont ils auraient l’apanage et qui leur donneraient jusqu’au droit de tuer. Et sur le modèle de Gary/Ajar, il nous pousse à sortir de nos carcans identitaires pour toujours nous réinventer, à nous ouvrir à l’autre plutôt que de rester figés dans de rigides et subjectives certitudes, soulignant le rôle essentiel de la littérature dans la construction de ces échanges et de cet enrichissement.

Brillant, drôle, irrésistible tant il fait mouche sans jamais se prendre tout à fait au sérieux : voici un petit bijou de plaidoyer pour l’ouverture d’esprit et la tolérance, à l’opposé de la bêtise, de l’obscurantisme et du fanatisme, qui conforte le classement de Delphine Horvilleur en tête de mes personnalités préférées. Coup de coeur. (5/5)

Citations :

Voilà comment un homme se met à écrire simultanément sous un nom et sous un autre et signe là une stratégie de survie littéraire – ou de survie, tout court – un stratagème qui rendrait jaloux tous les désespérés de la terre : renaître de son vivant et déjouer le morbide qui vient toujours de la conscience d’être arrivé quelque part. Gary réussit ainsi à sortir de l’impasse existentielle dans laquelle tombe tout homme reconnu pour son œuvre. Il retrouve un avenir.

Depuis des années, je lis l’œuvre de Gary/Ajar, convaincue qu’elle détient un message subliminal qui ne s’adresse qu’à moi. Je ne cesse d’y chercher une clé d’accès à ma vie, un passe-partout qu’un jour, un homme aux multiples identités a déposé.

Le pire est que je ne suis pas seule. J’ai croisé bien des êtres qui souffrent d’une pathologie similaire, et considèrent que l’entreprise littéraire de Romain Gary, sa réinvention de lui-même les raconte, ou dit quelque chose de ce qu’ils aspirent à faire. Tous ont en commun de croire que cet homme est venu raconter un peu leur histoire, et que ses textes en disent davantage sur eux, lecteurs, que sur lui, auteur.

Si je devais tenter de définir ce qui relie les passionnés de Romain Gary que j’ai pu rencontrer, je dirais qu’il y a en eux une profonde mélancolie, très exactement proportionnelle à leur passion de vivre. Une volonté farouche de redonner à la vie la puissance des promesses qu’elle a faites un jour, et qu’elle peine à tenir. L’œuvre de Gary/Ajar est le livre de chevet des gens qui ne sont pas prêts à se résoudre ni au rétrécissement de l’existence ni à celui du langage, mais qui croient qu’il est donné de réinventer l’un comme l’autre. Ne jamais finir de dire ou de « se » dire. Refuser qu’un texte ou un homme ait définitivement été compris. Et croire dur comme fer qu’il pourra toujours faire l’objet d’un malentendu.

À travers Ajar, Gary a réussi à dire qu’il existe, pour chaque être, un au-delà de soi ; une possibilité de refuser cette chose à laquelle on donne aujourd’hui un nom vraiment dégoûtant : l’identité.

Il y a les voix du fondamentalisme religieux qui, comme leur nom l’indique, aspirent à revenir aux fondements, ou à l’idée qu’elles se font de l’origine. Au commencement, s’époumonent-elles, il y avait de la pureté et de l’entre-soi. C’était avant que l’on se mêle aux autres, à leurs croyances ou leurs rites, leurs cultures ou leurs influences qui nous ont pollués. Tous les fondamentalismes religieux ont en commun la peur d’avoir été dénaturés, la crainte d’une contamination des corps et des idées par un autre, qui prend au choix les traits des femmes, des homosexuels, des convertis, des hérétiques… C’est toujours le visage d’un non-soi qui menace l’intégrité de l’édifice. Gare à l’autre et vive le même !

Et dans cette tenaille identitaire politico-religieuse, je pense encore et toujours à Romain Gary, et à tout ce que son œuvre a tenté de torpiller, en choisissant constamment de dire qu’il est permis et salutaire de ne pas se laisser définir par son nom ou sa naissance. Permis et salutaire de se glisser dans la peau d’un autre qui n’a rien à voir avec nous. Permis et salutaire de juger un homme pour ce qu’il fait et non pour ce dont il hérite. D’exiger pour l’autre une égalité, non pas parce qu’il est comme nous, mais précisément parce qu’il n’est pas comme nous, et que son étrangeté nous oblige.

Les juifs se sont toujours débrouillés pour que la définition de leur judaïsme – ce à quoi « ça » tient – reste un indéfinissable, un au-delà de la naissance, de la croyance ou d’une quelconque pratique. Un presque rien qui n’a, au bout du compte, pas grand-chose à voir avec la religion de votre mère, la recette du foie haché, la stricte observance ou l’art de raconter des blagues. Le judaïsme s’assure en toute circonstance que la question de l’identité échappe à toute résolution, et ne tolère aucune définition définitive. La haine qui se déverse contre les juifs à travers l’Histoire n’est pas sans lien avec ce stratagème : tout obsédé de l’identité finira par prendre en grippe celui qui refuse de se laisser enfermer dans une définition. Il sera alors submergé par l’irrépressible envie d’en finir avec lui.

Cet homme connaît la force des mots et des interprétations. Il sait mieux que quiconque que le texte et le monde ne correspondent pas toujours, que les mots ne parviennent pas à décrire la réalité et que, vice-versa, celle-ci n’est pas à la hauteur des promesses des livres. Il y a toujours entre le monde et le langage un rendez-vous raté, un lapin qu’ils se posent mutuellement. Il faudrait pour qu’ils se retrouvent, au choix, changer de monde ou inventer une autre langue. Mais qui sait faire cela ?

Il en va ainsi des œuvres qui nous marquent comme des auteurs qui les ont offertes au monde : ils font toujours un peu de nous leurs enfants.

Nous sommes pour toujours les enfants de nos parents, des mondes qu’ils ont construits et des univers détruits qu’ils ont pleurés, des deuils qu’ils ont eu à faire et des espoirs qu’ils ont placés dans les noms qu’ils nous ont donnés.

Mais nous sommes aussi, et pour toujours, les enfants des livres que nous avons lus, les fils et filles des textes qui nous ont construits, de leurs mots et de leurs silences.

(…) pour se comprendre, il ne faut pas parler la même langue. Il faut toujours rester suffisamment incompréhensible pour avoir une chance de ne pas s’entendre et de mieux se connaître.

Je crois que c’est la pire chose qui puisse arriver dans l’existence : ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d’amour… parce que alors, il n’y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire ou à créer. Si t’es complètement, immanquablement toi-même, alors y’a rien à dire.

C’est le mutisme de la plénitude.

Et c’est là qu’elle attaque et qu’elle s’accroche, cette saloperie. Tu sais : « l’identité », comme ils l’appellent tous. C’est fou comme elle les obsède aujourd’hui. Tu as remarqué ? Elle est partout. Elle bouffe toute la place : elle fait se sentir « bien chez soi » à la maison et en manque de rien. Et c’est comme ça qu’on devient muet, con, antisémite, et parfois les trois à la fois.

(…) depuis quand l’objectivité serait-elle autre chose que la subjectivité de la majorité ?

On est tous en chemin vers ce qu’on peut encore être, et cela implique forcément de quitter ce qu’on était.

L’origine, ça ne compte jamais autant que ce qui t’arrive en route.

Même la science le dit aujourd’hui. C’est prouvé.

Tiens par exemple – tu savais ça ? – il y a des souris dans des laboratoires qui ont complètement grignoté la théorie du génome, et l’ont réduite en miettes avec une simple expérience. Ça s’est passé comme ça : on leur a fait renifler tous les jours un petit morceau d’ail et, simultanément, on leur a balancé un court-jus dans les pattes, genre aïe aïe aïe… Et figure-toi qu’on s’est rendu compte que leurs enfants et leurs petits-enfants, qui ne pouvaient pas être au courant de cette histoire, puisqu’ils avaient été confiés à l’assistance publique des souris avant de recevoir la moindre décharge électrique, eh ben ils en savaient quelque chose. Sans aucune trace génétique de l’expérience vécue par leurs darons, sans aucun traumatisme, ils ont mystérieusement développé une aversion totale à l’ail, sous toutes ses formes : tchik et tchik et tchik… Tu comprends ? Ils se sont souvenus d’un truc qu’ils n’avaient pas vécu et qui n’était pas inscrit dans leur ADN.

Ça veut dire que tu transmets à tes enfants un morceau de ton histoire, qui n’est pourtant pas la leur ! C’est absent de ton génome mais eux, ils le récupèrent quand même. Ça s’appelle l’épigénétique… c’est une filouterie, une arnaque à la génétique.

Et ça ne marche pas que pour les souris. J’ai lu que c’était vrai aussi pour les descendants des survivants de la Shoah. Aux États-Unis, on a testé la théorie sur eux, parce que, de toute façon, ils ont l’habitude des expérimentations humaines, et le résultat est sans équivoque :

On a prouvé que si tes parents ou tes grands-parents sont allés à Auschwitz, même si tu ne le sais pas, même s’ils ne t’ont rien raconté du tout, tu vas réagir différemment au stress.

C’est comme s’il y avait tout un tas d’impacts dans ta vie, des résidus d’histoires qui ne sont pas les tiennes et que tu n’as pas vécues mais dont tu gardes la trace quelque part. Ton ADN n’en sait rien mais ton corps s’en souvient quand même.

Qu’est-ce que ça veut dire ? Que rien n’est purement génétique ! Rien n’est purement quoi que ce soit d’ailleurs… En fait, rien n’est purement. Un bon traumatisme, ça s’imprime sur plusieurs générations. Ça dégouline sans gêne.

Tu le sais bien, toi aussi : parfois, on est les enfants de nos parents biologiques ou adoptifs… Mais on est toujours ceux de nos bibliothèques, les fils et les filles des histoires qu’on a lues ou entendues. On est tous conçus par procréation littérairement assistée.

Certains pensent qu’on écrit pour se débarrasser de quelque chose ou de quelqu’un qui vous hante, mais c’est le contraire. On écrit toujours pour retenir, et poursuivre une conversation avec ce qui n’est plus là, un dialogue que sans ça, la vie vous force à interrompre. On écrit parce que les mots consolident toujours les liens. Ça fait famille, beaucoup plus solidement que le sang et la filiation biologique.

Du même auteur sur ce blog :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire