Coup de coeur 💓

Titre : Depuis toujours nous aimons

les dimanches

Auteur : Lydie SALVAYRE

Parution : 2024 (Seuil)

Pages : 144

Présentation de l'éditeur :

« Depuis toujours nous aimons les dimanches.

Depuis toujours nous aimons nous réveiller sans l’horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les ampute à vif.

Depuis toujours nous aimons nous réveiller sans l’horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les ampute à vif.

Depuis toujours nous aimons lanterner, buller, extravaguer dans un parfait insouci du temps.

Depuis toujours nous aimons faire niente,

ou juste ce qui nous plaît, comme il nous plaît et quand cela nous plaît. »

ou juste ce qui nous plaît, comme il nous plaît et quand cela nous plaît. »

En réponse aux bien-pensants et aux apologistes exaltés de la valeur travail, Lydie Salvayre invite avec verve et tendresse à s’affranchir de la méchanceté des corvées et des peines. Une défense joyeuse de l’art de paresser qui possède entre autres vertus celle de nous ouvrir à cette chose merveilleuse autant que redoutable qu’est la pensée.

Le mot de l'éditeur sur l'auteur :

Lydie Salvayre a écrit une douzaine de romans, traduits dans de nombreuses langues, parmi lesquels La Compagnie des spectres (prix Novembre), BW (prix François-Billetdoux) et Pas pleurer (prix Goncourt 2014).Avis :

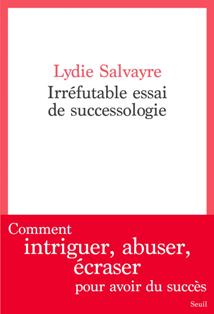

Les arrimant solidement au fil de son humour au vitriol, Lydie Salvayre embarque de nouveau les rieurs dans l’une de ces narrations comme elle seule sait les trousser, irrévérencieuses et subversives, et qui, immanquablement, tout au long de l’envoi font mouche. Après son Irréfutable essai de successologie et son constat de la prime à la médiocrité commerciale en matière littéraire, la voilà qui s’en prend derechef au monde marchand pour un éloge de la paresse, cet art subtil et vagabond qui, en ouvrant la porte à l’inattendu et à la pensée, pourrait changer le monde en le ramenant à l’essentiel : l’épanouissement et le bien de chacun.Autrefois simple moyen de subvenir à nos besoins, le travail est devenu à l’ère industrielle le moyen de produire et de générer des richesses, dans une surenchère de consommation menant à la nécessité de trimer toujours plus pour un bonheur toujours plus inaccessible. « Quel usage faisons-nous de l’énorme accumulation de moyens dont la société dispose ? Cette accumulation nous rend-elle plus riches ? plus heureux ? » La crise du Covid aidant, et avec elle celle du travail quand la souffrance au travail semble devenue le lot commun, Lydie Salvayre nous propose une réflexion dont, pour mieux se faire entendre, elle enrobe l’érudition dans l’insolence cinglante et railleuse d’un discours déclamatoire, à la première personne du pluriel, où elle n’hésite pas à persifler jusqu’à ses propres outrances.

« C’est le travail exagéré qui nous use et nous déglingue » et, poursuit cette fois Nietzsche, nous « soustrait à la réflexion, à la méditation, aux rêves », nous plaçant « toujours devant les yeux un but minime [pour] des satisfactions faciles et régulières », car « une société où l’on travaille sans cesse durement jouira d’une plus grande sécurité. » Véritable opium du peuple, cette sécurité nous fait oublier notre condition de mortels pour remettre « à plus tard, à plus loin, à jamais, le temps de vivre qui nous est compté, car les jours s’en vont et… nous aussi » écrit déjà Sénèque. Alors qu’en vérité, constate Baudelaire, « c’est par le loisir que j’ai, en partie, grandi, – à mon grand détriment ; car le loisir, sans fortune, augmente les dettes, les avanies résultant des dettes ; mais à mon grand profit, relativement à la sensibilité et à la méditation ». Sans parler des « trente-six ans d’une paresse entêtée, sensuelle, mondaine, à la fois enchantée et coupable, délicieuse et inquiète, trente-six ans durant lesquels germera, mûrira et croîtra silencieusement la grande œuvre de Proust : À la recherche du temps perdu »…

Multipliant sous couvert de plaisanterie les références artistiques, philosophiques et politiques – il n’y eut pas jusqu’au gendre de Karl Marx, Paul Lafargue, pour réfuter le droit au travail de 1848 dans son « Droit à la paresse » –, Lydie Salvayre touche à une multitude de sujets essentiels pour nous inciter à repenser, avec d’autant plus d’à-propos que l’Intelligence Artificielle va considérablement rebattre les cartes, « l’organisation du travail en vue d’une meilleure répartition des tâches et des biens. »

Enlevé et hilarant, ce bref roman est, sous ses airs de boutade débridée, un manifeste pour une paresse qui ne serait finalement que sagesse et qui, nous débarrassant du mirage sclérosant de l’Argent, saurait, par un meilleur partage du travail, nous laisser enfin profiter du vrai bonheur d’être et de penser. Coup de coeur. (5/5)

Citations :

Nous aimons arracher ce mouchoir de dégoût que le travail contraint nous enfonce dans la bouche,

et nous délester des corsets qui nous enserrent et nous étouffent mais auxquels nous nous croyons stupidement soumis, (…)

puis grâce à cette décoïncidence, trouver justement la meilleure adéquation entre soi et soi, et une meilleure appréhension du monde.

Autant de choses qui s’apprennent,

autant de choses à oser,

Et qui demandent juste une once de courage.

et nous délester des corsets qui nous enserrent et nous étouffent mais auxquels nous nous croyons stupidement soumis, (…)

puis grâce à cette décoïncidence, trouver justement la meilleure adéquation entre soi et soi, et une meilleure appréhension du monde.

Autant de choses qui s’apprennent,

autant de choses à oser,

Et qui demandent juste une once de courage.

Car vous l’avez compris, dans la situation actuelle, paresser c’est désobéir, c’est ne plus s’évertuer à donner adroitement le change, c’est trahir le modèle conforme auquel on se croit tenu, c’est jeter les pantoufles usées de l’habitude, c’est faire craquer les coutures du costume bien taillé, c’est traverser le mur qui fout l’infini à la porte, c’est fausser compagnie aux mensonges mielleux, c’est rompre l’enchaînement implacable des jours qui situe le dimanche tout au bout du tunnel de la semaine, bref, c’est quitter les rails d’une vie focussée sur le cravail, comme disent les enfants.

Puisque le cravail ça crève.

La paresse, nous l’affirmons, est le berceau de la pensée.

Et penser – nous aimons quelquefois faire les professeurs –, et penser c’est créer, c’est inventer d’autres configurations, c’est percer des fenêtres au sein de murs aveugles, c’est enfreindre les règles qui colonisent nos consciences et domestiquent nos émois, c’est n’obéir à rien ni à personne mais seulement au vrai, pour l’occasion soyons lyriques !

Et penser, nous insistons aussi sur ce point, penser n’est en rien la prérogative de certains, mais une faculté constamment présente en chacun de nous, quelles que soient sa classe, son éducation ou sa culture, pour peu qu’elle ne soit empêchée.

Raison pour laquelle les pouvoirs, qui ont compris que toute pensée portait en elle un germe affreux d’insoumission, la regardent comme ce qu’il y a de plus à craindre.

Que le peuple, à la faveur d’un break, se pique de penser, et les voilà tout épouvantés !

Ce qui nous amène à affirmer sans contredit que la paresse est politique.

C’est ce qui soulevait de dégoût le poète et écrivain libertaire anglais William Morris à la fin des années 1880, et dont les écrits bouillonnants furent redécouverts dans les années 1950. Lui qui révérait la beauté se désespérait de voir l’élite nantie se satisfaire d’un système fondé sur le culte du travail et une production de masse des plus médiocres et des plus laides. Il se désespérait de voir ce travail produire des objets inutiles et nuisibles, et la société se diviser entre : d’une part ces travailleurs sacrifiés, privés de perspective, parqués dans des faubourgs affligeants de hideur, vivant dans une crasse qui souillait le ciel même, soumis à la bassesse des hommes, reprenant sans cesse le même ouvrage et s’éreintant au bénéfice des autres, et d’autre part ceux-là qui vivaient dans le faste.

Or cette division n’a cessé, depuis, de s’accroître. Une poignée de richissimes détiennent aujourd’hui la moitié du revenu mondial, tandis que des milliards d’hommes et de femmes, vivant de trois fois rien, n’ont que leur fiel à boire et leurs poings à ronger.

C’est le travail exagéré qui nous use et nous déglingue, au point que nous nous demandons chaque soir si nous pourrons, le lendemain, reprendre le collier, et si nous aurons assez de jus pour poursuivre.

C’est le travail qui prématurément nous fane.

C’est le travail qui nous épuise, qui nous brise, qui nous vide, qui nous avilit, qui nous humilie, qui nous lamine, qui nous effrite, qui nous dégrade et nous suce la moelle. Pouvez-vous l’entendre un instant ?

C’est le travail qui nous fait tristes, qui nous fait laids et qui nous fait méchants. Tu la veux ta baffe ! hurlons-nous, à peine revenus du chantier, à l’adresse du petit qui ne nous a rien fait, tant nous sommes à bout ; c’est le bordel ici ! hurlons-nous à l’adresse de notre femme afin de nous détendre les nerfs, et nous envoyons un grand coup de pied sur une chaise. Quant à prendre Ginette dans nos bras, caresser ses seins las, baiser ses joues ternies et voir son corps rompu à force de fatigues et de contrariétés, pas le courage, ni le cœur !

C’est le travail qui prématurément nous fane.

C’est le travail qui nous épuise, qui nous brise, qui nous vide, qui nous avilit, qui nous humilie, qui nous lamine, qui nous effrite, qui nous dégrade et nous suce la moelle. Pouvez-vous l’entendre un instant ?

C’est le travail qui nous fait tristes, qui nous fait laids et qui nous fait méchants. Tu la veux ta baffe ! hurlons-nous, à peine revenus du chantier, à l’adresse du petit qui ne nous a rien fait, tant nous sommes à bout ; c’est le bordel ici ! hurlons-nous à l’adresse de notre femme afin de nous détendre les nerfs, et nous envoyons un grand coup de pied sur une chaise. Quant à prendre Ginette dans nos bras, caresser ses seins las, baiser ses joues ternies et voir son corps rompu à force de fatigues et de contrariétés, pas le courage, ni le cœur !

Mais ambition de quoi ? (…)

Ambition d’occuper un poste élevé d’où écraser à méchants coups de talon vos pauvres subalternes obligés de se taire ?

Ambition de grassement vous enrichir en graissant la patte à certains, puis de trembler de perdre votre magot bien gras ?

Ou de négliger vos amis vos amours vos amantes, à force de braquer vos yeux sur les dernières cotations du CAC 40, de comptabiliser vos dividendes Air Liquide, ou de suivre passionnément la dégringolade des actions Casino et l’entrée en Bourse toute récente de ChatGPT ?

Nous, Messieurs, pour incroyable que ça vous paraisse, on s’en bat lec de vos avidités (inutile de préciser qui est l’auteur de cette phrase).

L’un de nos slogans préférés (...) : TRAVAILLER MOINS POUR LIRE PLUS.

Travailler moins pour lire plus, puisque la lecture s’acoquine merveilleusement à la paresse, puisque les bons et vrais lecteurs sont très souvent, sinon toujours, de fieffés paresseux. Travailler moins pour lire immodérément, insatiablement, jouissivement, certains diraient vicieusement, certains diraient dangereusement, voir la pauvre Bovary citée par Salvayre pour faire genre.

Une instruction triste est une instruction morte.

La masse pardonne moins à ceux qui nomment les malfaisances qu’à ceux qui les engendrent.

Vous nous vendez sans cesse le bonheur d’exister en consommant et consommant et consommant et consommant à perte de vie. Mais comment, Messieurs, concevez-vous le bonheur ? Comment ?

Vous êtes-vous demandé un seul jour : que fous-je de ma vie ? Qui ai-je vraiment aimé ? Par quoi fus-je comblé ? Qu’ai-je trouvé de beau et d’admirable dans ce cirque sauvage qu’est devenu le monde et qui me permette de l’endurer ? La mer ? L’enfance ? Cette étrangère à tout calcul qui s’appelle l’amitié ? L’imprudence insouciante ? Le pouvoir de dire non aux idées préconçues comme aux agenouillements ?

Car c’est alors, dit-il, qu’on s’apprête à vivre que la vie nous abandonne… Or, la vie, pour qui sait l’employer, est assez longue. Mais l’un est possédé par l’insatiable avarice ; l’autre s’applique péniblement à d’inutiles labeurs ; un autre est plongé dans l’ivresse, ou croupit dans l’inaction, ou s’épuise en intrigues toujours à la merci des suffrages d’autrui, ou, poussé par l’aveugle amour du négoce, court dans l’espoir du gain sur toutes les terres, sur toutes les mers… Quel fol oubli de la condition mortelle que de remettre à cinquante ou soixante ans les projets de sagesse, écrit-il.

Sénèque rend compte avec talent, Messieurs-les-profiteurs, de ce dont nous ne voulons plus d’aucune façon : remettre à demain, à plus tard, à plus loin, à jamais, le temps de vivre qui nous est compté, car les jours s’en vont et… nous aussi.

Sénèque rend compte avec talent, Messieurs-les-profiteurs, de ce dont nous ne voulons plus d’aucune façon : remettre à demain, à plus tard, à plus loin, à jamais, le temps de vivre qui nous est compté, car les jours s’en vont et… nous aussi.

Dans Aurore, il [Nietzsche] affirmait que le travail constituait la domestication et le contrôle social de masse, de loin les plus efficaces, ainsi que la meilleure des polices ; et que, grâce à lui, l’heure du grand contrôle universel avait sonné. Car le travail, écrivait-il, c’est-à-dire le dur labeur du matin au soir, use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires, et la soustrait à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l’amour et à la haine, il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société, où l’on travaille sans cesse durement, jouira d’une plus grande sécurité : et c’est la sécurité que l’on adore maintenant comme divinité suprême.

L’opium du peuple dans le monde actuel n’est peut-être pas tant la religion que l’ennemi accepté… Un tel monde est à la merci, il faut le savoir, de ceux qui fournissent un semblant d’issue à l’ennui. (Georges Bataille)

Si vous chantonnez le matin en allant au travail, c’est que :

1. vous êtes millionnaire

2. vous vous droguez

3. vous êtes l’un des sept nains.

Des travaux de plus en plus nombreux portant sur le capitalisme actuel ont mis en relief de nouvelles modifications dans l’organisation du travail en vue d’une meilleure répartition des tâches et des biens.

Mais la plupart de ces travaux nous ont appris aussi que l’un des risques de ces changements était de rendre l’aliénation moins visible et presque désirable pour les uns, et de jeter dans une effroyable précarité tous ceux qui, restés en marge, n’avaient d’autre issue que de répondre aux fameux « services à la personne » autrement dit à enfiler la livrée du valet et à en accepter les gages.

Ces différents travaux s’accordent à reconnaître qu’un partage des revenus, des statuts et des protections du travail restait donc la grande question, la question décisive, la question cruciale, qu’une société soucieuse du bien commun devait impérativement se poser.

Que s’est-il passé pour que les choses s’inversent au point que, de nos jours, les seuls paradis désignés comme tels soient les paradis fiscaux ?

Du même auteur sur ce blog :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire